暴露年龄系列!“联播天气预报”的近40年

发布时间:2020-02-05 17:12来源: 未知你有没有发现?《新闻联播天气预报》(以下简称联播天气预报)播出时那几分钟,几乎是每个家庭每天最安静的时段。

近40年风雨相伴,联播天气预报被赋予了特殊的意义——它的存在不仅是传递气象信息,而且成为记录社会变迁的一种表情,更承载了一代代人的生活记忆。

来,我们一起来了解这段故事!

熟悉的bgm(背景音乐)

↓↓↓

一家三代都看的天气预报

1980年7月7日

伴着一曲《渔舟唱晚》

电视版《天气预报》诞生了

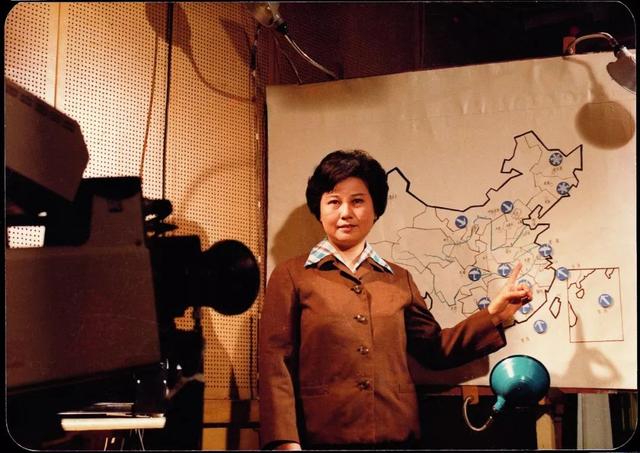

下图为气象部门与CCTV合作

由CCTV新闻主播李娟

播报的《天气预报》节目

▼

家喻户晓的天气预报的片头

▼

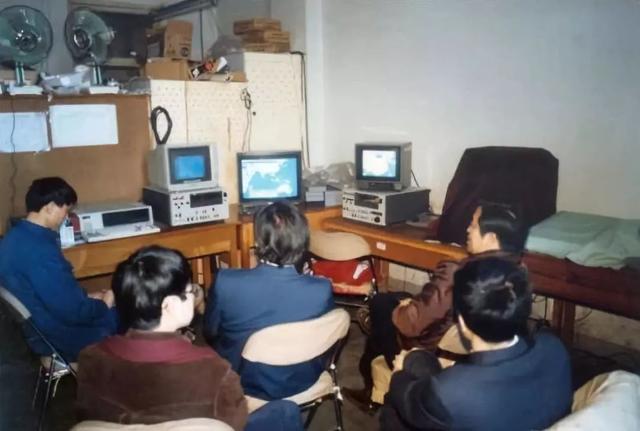

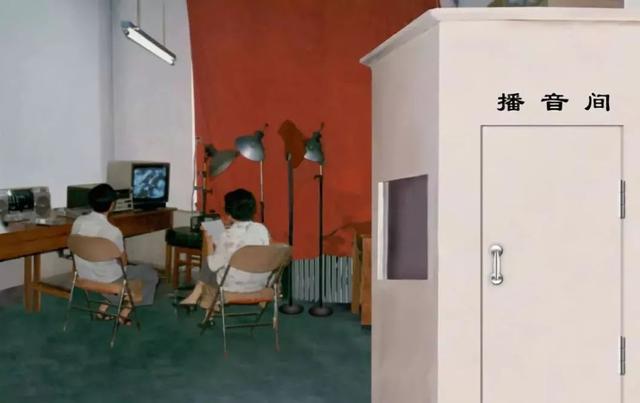

工作人员正在制作

电视天气预报节目

▼

1993年3月1日

气象节目主持人开始从幕后

走上CCTV电视荧屏

下图为广受欢迎的气象节目

主持人宋英杰

▼

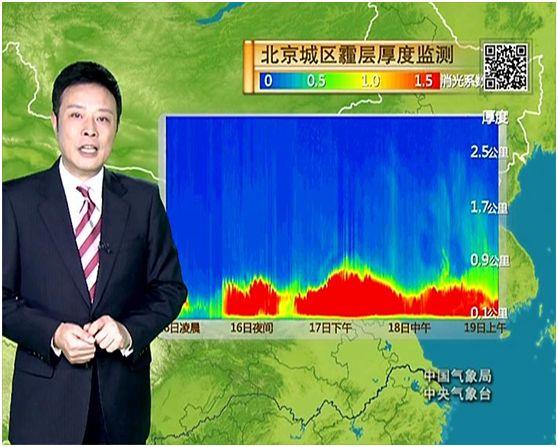

2016年的天气预报制作平台

▼

电视天气预报实现场景虚拟植入

科技感满满

▼

△ 天气预报你都看过哪几个版本的?

Part.1

19时31分,与观众有约

“图形好了吗?”

“数据再核一下。”

“声音大小合适吗?”

“主持人准备!”

“晚上好,让我们来关注天气……”

在每天的18时,气象影视大楼演播室里,都会传出这样的声音,《新闻联播天气预报》正在录制。

半个小时后,节目被送至中央电视台,19时31分准时与公众见面。

新闻联播天气预报录制现场。

随着天气预报获取手段日渐多样,联播天气预报已不再是观众了解天气的唯一渠道。但当熟悉的《渔舟唱晚》旋律响起时,各自忙碌了一天的一家人会习惯性地坐在电视机前,甚至连调皮捣蛋的孩童也会安静下来。

近40年风雨相伴,联播天气预报被赋予了特殊的意义——它的存在不仅是传递气象信息,而且成为记录社会变迁的一种表情,更承载了一代代人的生活记忆。

Part.2

40平方米的临时机房,

向百姓传递最初的天气预报

我国天气预报节目的诞生,源于一场“偶遇”。

1979年,时任中央气象台领导的王世平随团到日本考察。在餐馆用餐时,电视里一档让嘈杂餐馆突然安静下来的节目,吸引了他的目光。屏幕中帅气的主持人身后是一张天气形势图。据他了解,当地的天气预报权威信息由国家提供,社会上的公司通过加工、处理,制作成电视节目,向公众发布。

在回国的路上,考察团达成一致,要将这种覆盖面广、通俗易懂的电视天气预报服务方式“搞起来”。

1980年7月7日,经原国家气象局与中央电视台的多次协商后,《天气预报》节目在央视一套《新闻联播》亮相,在国内新闻和国际新闻之间,时间仅有短短两分钟。

1981年底后,CCTV-1《新闻联播》著名主持人罗京播报电视天气预报。

如今拥有先进制播环境和技术的影视预报工作人员也许很难想象,电视天气预报最早的制作机房,由国家气象中心大楼5层一间仅40平方米的办公室临时改造而成——一进门是几个文件柜立在地上作为屏风,黑红两色的窗帘沉重地悬在窗子上,仅1平方米的小播音间依墙而置。

最初的制作机房。

右侧是1平方米的小播音间。

播音间搭建之初,隔音效果堪忧。

据参与早期电视天气预报制作的曲声浦回忆,曾有人在播音间门外打了个喷嚏,差一点就影响了节目的正常录制。

Part.3

气象主播从无到有,

与观众的心离得越来越近

1993年3月1日,联播天气预报节目迎来重大改版,背景图上出现了三维立体天气符号、全国天气趋势预报时效由24小时延长到48小时……而大家印象最深的,当属电视屏幕中出现了气象先生宋英杰。

1993年3月,气象主持人宋英杰、赵红艳、杨丽、崔淑萍等从幕后走上CCTV电视荧屏。

现在,距离宋英杰首次出现在节目中已经25年了。

这期间,男主持人依然是挺拔的西装,女主持人则从原来规定的西装套裙,到现在的一些职业化连衣裙。联播天气预报到2001年以后才有专门的化妆师团队。

“在那之前,我们做节目,都是自己化妆整理发型。”气象主播杨丹说。

气象主播杨丹。

天气预报节目采用抠像手段,主持人的身后并没有观众能看到的全国版图,凭记忆在绿背景(之前是蓝背景)上“指点江山”是必备技能。

最初,为了准确指出地理区域,宋英杰用小纸筒缠上胶布,做了个临时“指示杆”。后来,一位台湾老人给节目组寄来一根红色头、红色手柄的小棍。

这根小棍成为气象预报主持人的标志,是联播天气预报节目历史上出现频率最高的物件。直到2002 年,为与国际接轨,它才在出镜近十年后,逐渐“息影”。

17点半,CCTV-1联播天气预报进棚调光,进行节目录制。

早期的联播天气预报节目形式单一,正装与表格式的解说显得有些“干巴”,晦涩的专业名词夹在主持人的超高语速中,让节目看起来难免“刻板”。

为了更贴近公众生活,在联播天气预报权威总基调不变的情况下,每位主持人都竭力为这档经典节目注入新的生命力,把天气“讲”给观众。

-

“切变线”“季风槽”等专业名词被说得更口语化;

-

“局部地区”“西北地区东南部”等模糊性词语也尽量被细化到具体地区;

-

“做好御寒保暖工作”也变成了主持人暖心提醒的一句“天冷了加件衣裳”。

张泰源主持天气预报。

2017年2月进入联播天气预报组的主持人张泰源,因为其名字与太原同音,被观众亲切地称为“省会哥”。对于这个称呼,张泰源很受用。

他说,这证明最初给自己定位的“邻家哥哥”形象走进了观众心中。

Part.4

与新时代接轨,满足公众日趋多元的需求

经历了从简单的公文式到加入生活小贴士,联播天气预报越来越“接地气儿”,现在又力图向更专业化发展。

在内容上,随着中央气象台预报产品的丰富,节目中增加了公众关心的霾、空气污染气象等级等预报,以及森林火险、地质灾害等多种预警,气象卫星、雷达等高科技产品也频频亮相。

雷达监测霾的厚度。

使用风云四号卫星云图。

在显示图像上,虽然开始只有简单的云图、环流形势图和24、48小时预报图,可仍得花上大力气制作。

“那会儿制图可费劲了,一张图要花上二三十分钟。”2003至2007年联播天气预报节目制片人耿慧说。

现在,制作图片的时间已经大大缩短,节目组也尝试运用更多国际上新的图形图像技术,还实现了在画面上加入二十四节气高清片花、主持人全身景别播报、虚拟植入等,可谓科技感满满。

二十四节气动画片花。

2014年9月29日,CCTV-1《联播天气预报》首次应用虚拟植入技术发布国庆期间天气展望,主持人采用全身景别。

联播天气预报也有没变的内容。

耿慧说,他们有一次把《渔舟唱晚》改成其他音乐,观众反应极大,没两三天就改回去了。2014年,联播天气预报节目组又尝试改片头曲。“其实只是把《渔舟唱晚》的音调做了改编、重新配乐,观众都表示不能接受。”

面对新媒体的快速崛起和公众收视习惯的变化,联播天气预报的收视率也一度遭遇瓶颈。

通过社交媒体与公众建立联系、开展互动,成为制作团队探寻的新路子。

在2011年4月首次微博发声之后,联播天气预报节目也开始了触“微”行动。2015年世界气象日这天,用停格动画形式呈现、伴着小天鹅进行曲讲述四只北极熊舞者悲惨遭遇的短片在联播天气预报微信上和大家第一次见面。2016年,联播天气预报节目的结束语变成了——“了解更多天气,请扫描屏幕上方的二维码”。

联播天气预报主播。