天气预报看上去比较通俗易懂,但你未必真的懂

发布时间:2020-01-04 12:36来源: 未知记得年少时

经常听妈妈说

“明天有雨,把雨伞雨靴准备好”

“明天冷,晚上把棉衣找出来”

“明天......”

长大之后终于学会了主动关注天气

下雪前自觉增添衣物

下雨时提醒家人记得带伞

......

我们每天都会在有意或无意间

接触到天气预报

这似乎是一个既普遍

又平常的存在

但事实上

天气预报中也有种种玄机

不仅仅是下不下雨

气温几何那么简单

01

气温篇

气温,指的是空气的温度。在我国,气象学上以摄氏温标(℃)表示气温。有关气温的预报,最常见的模式“某某晴,5℃到20℃”这样的表述,意为未来24小时内,某某最高气温为20℃,最低气温为5℃。

日最高温度,指的是测量地点当天地表大气所达到的最高温度;同理,日最低气温就是测量地点当天地表大气所达到的最低温度。

日最高、最低气温未必出现在整点。一般来讲,一日内最高温度一般出现在14至15时,这个时间就是一天最热的时段;而日最低气温一般在日出前。

在天气预报中,我们都有这样的体会,气温与体感温度常有出入。真实的原因是我们被自己的感觉“欺骗”了。

预报温度和体感温度不是一回事

天气预报中的气温是指1.5米高处百叶箱中空气的温度;体感温度是指人体感受到的空气温度。在相同的气温条件下,空气湿度、风速大小等都会影响人体的冷暖感受。

1 湿度

通常温度比较高,湿度比较小,人体不感觉到难受,因为人体表的水分被蒸发掉而感觉比较干爽。

2 风速

一定的风速会使人感觉到空气在流动,身体散发出的热量都被吹离体表,即使温度较高,但仍会感觉比较干爽。

3 辐射

地表温度高,向外散射的热量大,如在太阳照射下的水泥地面与比较凉爽的水体或是湿地,体感温度就大不一样。

02

降水篇

气象学上,降水是个比较复杂的概念,雨、雪、霰雹、雨淞、霜、露、雾和雾淞等都属于降水的范畴。天气预报中,降水一般只指降雨和降雪,当然也包括雨夹雪、雨转雪等降水相态。

天气预报降雨(雪)并不是凭预报员差不离的感觉和想象来决定。在天气预报业务中,降水的等级有明确的标准和规范。

“短时强降水”到底有多强?

划分降雨(雪)量用的是12或24小时内降雨(雪)量的总和。实际情况下,降雨(雪)很少毫不间断。这样说来,以12或24小时降水量来判断降水等级不就缺乏科学性了吗?

考虑到这一问题,气象部门引入了“阵性降水”和“短时强降水”的概念。

阵性降水

阵性降水意为降水时间比较短暂(一阵)、开始与终止时间比较突然的降水,分为阵雨和阵雪。阵性降水一般不论等级。

短时强降水

当阵性降水强度较强,1小时降水量超过20毫米时,就称之为短时强降水。短时强降水属于强对流天气的范畴。

03

地理篇

我们知道天气预报中不可避免地要涉及到地理区域的描述表达。在气象部门内部,对地理区域范围和边界的划定,有统一的标准和规范。

为什么要进行气象地理区域划分,何不用省或市的表述方式来代替地区的表述,这样就不需要费力地了解和记忆地理区域的划分。这个建议有一定的道理,而实际上,在具体的预报中,以地区为单位更具意义和可操作性。

1 从宏观的角度讲,一般情况下,天气过程都不是星星点点发生的,它覆盖的很可能是包括数个省在内的一片区域,这片区域是受相同天气系统影响而形成的一个整体。

2 我国疆域宽广、幅员辽阔,如果以省或市为单位来预报全国天气,那势必絮絮叨叨、长篇累牍,再清晰漂亮的预报都会沦为一本没有头绪的流水账。

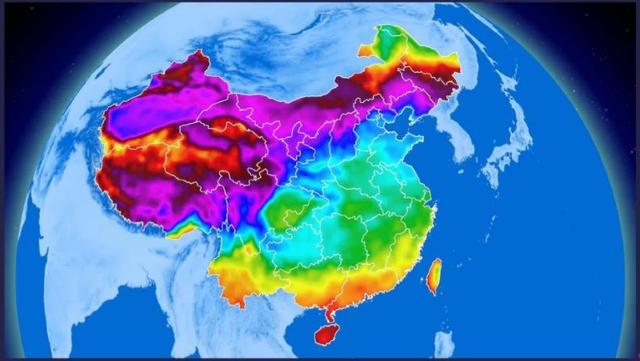

目前气象部门预报和服务业务中常使用的地理区划图如下。如果您觉得清晰明确、一目了然,不妨收藏!