产科寒冬蔓延下游科室

发布时间:2023-03-28 10:18来源: 未知摘掉手表,换上手术衣,消毒,刷门禁,护士正从冰箱里取出母乳。这间病房里没有床,只有一排透明的暖箱。

江浩然扫视了一圈,「原来十台呼吸机长期处于工作状态,现在一共也就用到四五台。」

寒冬的冷风,也吹进了新生儿科病房。

入院患儿腰斩,每月少赚 2000 块

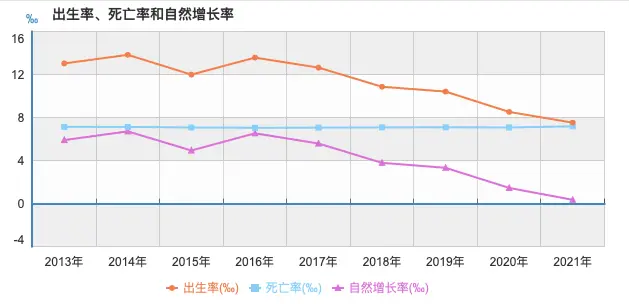

自 2016 年以来,我国人口出生率逐年下降。国家统计局最新公布的数据显示,2022 年全年出生人口 956 万人,人口出生率为 6.77‰;死亡人口 1041 万人,人口死亡率为 7.37‰。人口自然增长率为 -0.60‰,这是 61 年以来我国首次出现人口负增长。

2013~2021 年我国人口出生率、死亡率和自然增长率变化

图源:国家统计局

产科最先真切地感知到了这一变化。不少医院的年分娩量下降近 50%,大医院的产科也从以往的一床难求,变成了「抢病人」。

分娩的胎儿中,有一定比例的孩子可能存在高危情况。作为下游科室,当产房里少了几声啼哭,新生儿科的病房显得愈发安静。

杜琮是中部地区某妇幼保健院儿童保健科的医生,负责新生儿初筛、健康体格检查、疫苗接种等工作。从科室每月的统计数据里,杜琮明显感觉到,新生儿的数量越来越少了,「之前每月登记的新生儿大约 300 多人,现在也就 100~200 左右;来体检、接种疫苗的新生儿平均每天少了 5 个。」

门诊处理不了的高危患儿,杜琮会转接至新生儿重症监护单元(NICU),从 NICU 出院的患儿,也由杜琮负责后续管理。从保健到临床,寒风吹过,一路静悄悄。「今年前三个月,我们 NICU 的病人基本上只有个位数。」

江浩然在西南某医院工作,2022 年,科室每月收治病人数波动大约在 80~100,「今年到现在为止,每月收治病人大约只有 40~50」。东南沿海,华东地区某妇幼保健院的董向阳也感觉到,和 2016 年相比,新生儿科病区收治的患者数量下降了近 50%。

图源:视觉中国

从刚出生到 28 天属于新生儿范畴,新生儿期死亡率约占婴儿死亡率的 2/3, 常见病因有早产/低出生体重、出生窒息、严重感染、各种发育畸形等,其中早产儿的死亡率近20%,全球每年有超过100万的新生儿因早产相关并发症死亡。

作为高危产妇的重要依托,产妇分娩的时间不确定,新生儿的病情也可谓瞬息万变。北方某一线城市的沈静说,「病房里常常有 600~700g 的早产儿,情况危重的孩子占整个病房的 1/4~1/3,在新生儿科工作的压力并不小。」

来自东北的李乐心医生觉得,新生儿科就像是儿科里的特种兵,「一个几百克的孩子,不仅要让他能够活下来,而且要保证预后良好,没有脑出血、脑瘫等风险。」

2000 年,我国新生儿死亡率 22.8 ‰,到 2019 年已经下降至 3.5‰。近几年,「珍贵儿」越来越多,李乐心说,「有的妈妈怀孕困难,做了几次试管才有一个宝宝,即使早产、面临孩子可能不健康的风险,也想保住这个生命。」

当收治患儿数量减少,科室整体收入下降,落回到医生头上的绩效、奖金也跟着降低。杜琮粗略估算了一下,去年下半年,自己的工资平均每个月减少了 2000 元。

另一方面,新生儿病区包括新生儿病房和新生儿重症监护病房,在大部分医院,由于科室人手有限,夜班通常是由值班医生同时兼顾。由于新生儿的特殊性,新生儿病区均是无陪护病房,患儿医疗、护理和生活上的服务都由医护人员和护理人员承担。工作压力之下,收入并不可观,江浩然所在医院,护理组的离职率很高。

在浙江工作的冯春也有同样的感受,近几年新生儿科有同事辞职,也有一些转岗到了本院的行政后勤工作;杜琮的同事则离开当地,转向北上广寻求发展。

但与此同时,招聘依然困难。杜琮所在地区新建了一家市级儿童医院,开放招聘很久,但直到近期快要完工开诊,实际到岗的医生也并不多。这其中,儿科、新生儿科的医生就更少了。江浩然所在医院每年也都会设置儿科、新生儿科招聘医师,「但基本很难招到新人」。