为何会有如此多的急性胰腺炎患者?

发布时间:2022-11-10 23:37来源: 未知

胰腺炎

肠道菌群

急性胰腺炎是一种常见的消化系统急症,主要表现为持续性上腹部疼痛,伴恶心呕吐症状,随病情进展可出现胰腺坏死并继发全身症状。

急性胰腺炎全球发病率约为34/10万,近年来呈明显增高趋势[1]。

为何会有如此多的急性胰腺炎患者?

研究者从致病机理方面发现,急性胰腺炎的发病与胰蛋白酶异常激活、钙超载、线粒体功能受损、自噬受损等多方因素有关,且全身炎症风暴造成的器官功能障碍是病情进展的重要标志[2-3]。

近年来,随着全球对肠道菌群紊乱与疾病相关性的研究热度不断升温,人们发现几乎所有的疾病与肠道菌群均有所相关,其功能紊乱可引发消化系统、免疫系统等多个系统疾病。因此,不可忽视,肠道菌群对维持健康和调节宿主免疫发挥着重要作用。

然而,面对全球日渐高发的疾病——急性胰腺炎,其与肠道菌群的相关性研究分析仍然稀少,仅有部分文献报道发现肠道微生态变化可能参与了急性胰腺炎患者的肠屏障损伤,导致肠黏膜通透性增加和肠道菌群易位,进而加重了急性胰腺炎病情[4-5]。

这对临床研究者带来一定启发:如何前瞻性探究急性胰腺炎与肠道菌群之间的关系?肠道菌群变化与疾病的严重程度到底关系如何?我们能否通过肠道菌群,早期识别警惕疾病,使之成为急性胰腺炎的预后标志物?

这些问题引起了临床的高度重视。

北京协和医院消化内科 吴东 教授及医学科学研究中心 胡晓敏 助理研究员共同牵头针对急性胰腺炎患者肠道微生态及其与病情严重程度的相关性开展了一项前瞻性横断面研究。

该研究以2018年6月至2022年1月北京协和医院住院的急性胰腺炎患者和健康志愿者为研究对象,收集两组临床资料及粪便标本,于疾病早期(即发病48h内)进行肛拭子采样,并对健康志愿者与急性胰腺炎患者粪便标本中肠道菌群16S rRNA 进行了基因测序与生物信息学分析,以探究肠道菌群与急性胰腺炎的相关性。

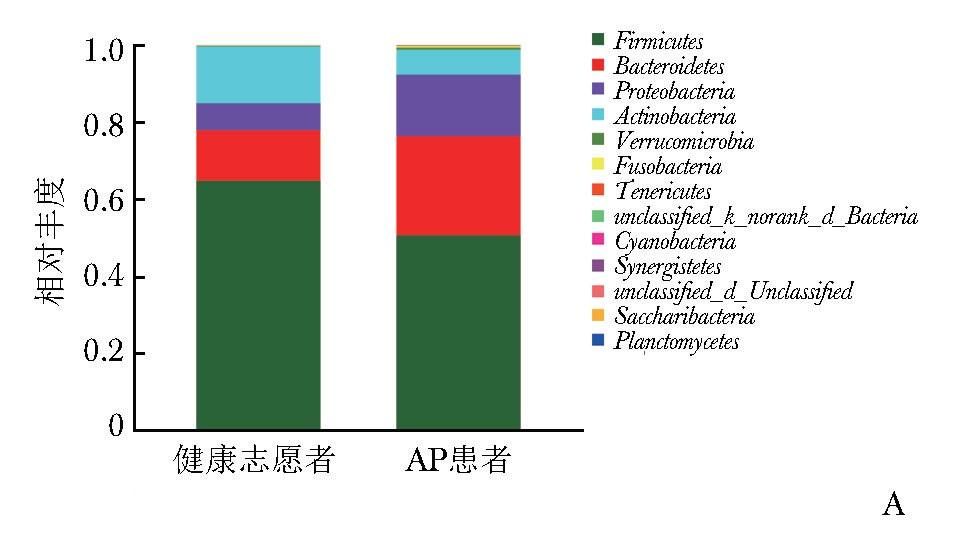

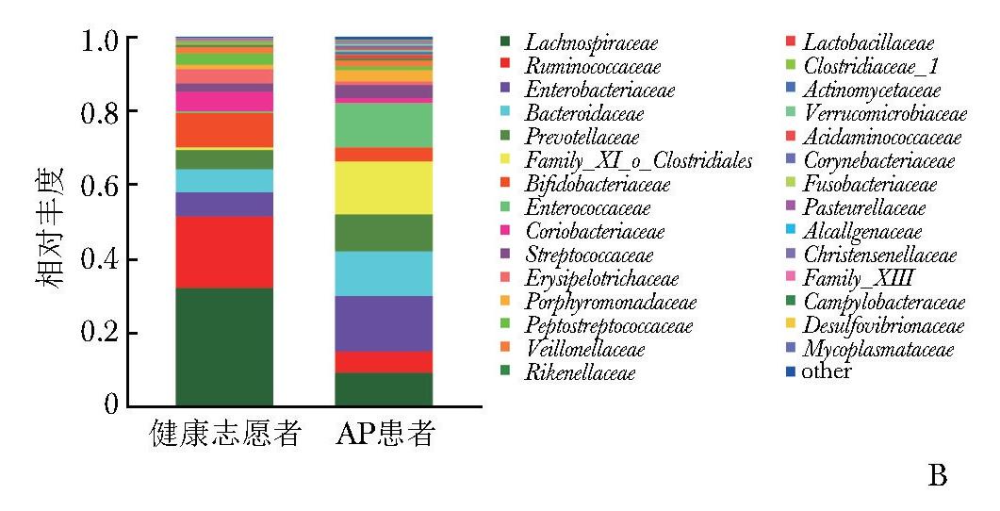

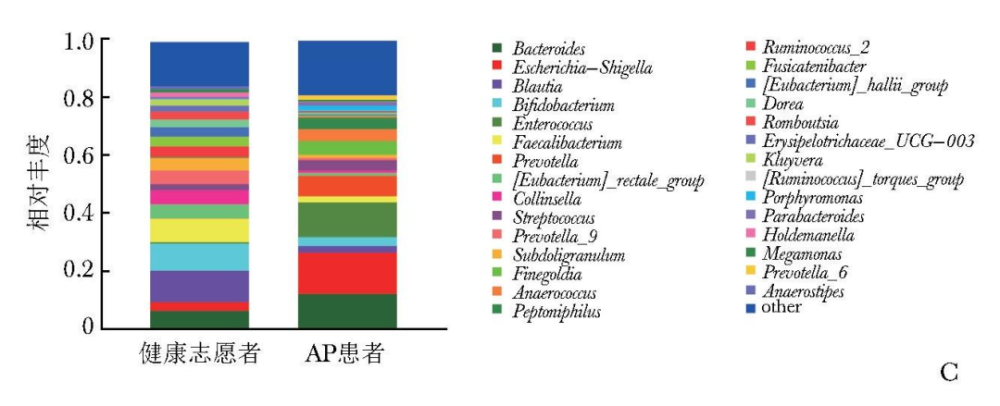

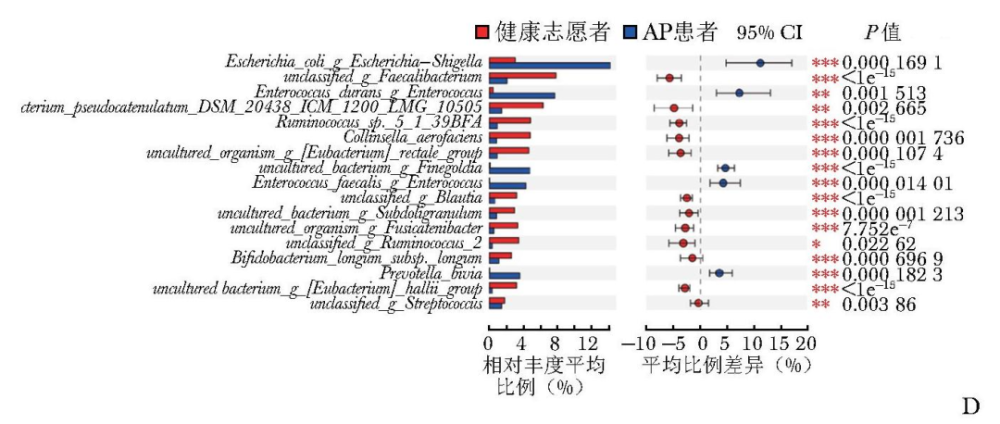

结果显示, 急性胰腺炎患者与健康志愿者肠道菌群在门、科、属、种水平的比较中分布均存在差异。健康肠道菌群具有高丰富度、高多样性、菌群功能稳定的特点[6]。而急性胰腺炎患者相较于健康志愿者,肠道菌群多样性降低,菌群丰度存在不同,主要表现为大肠志贺菌属、肠球菌属和肠球菌科等多个菌群的相对丰度增多,布劳特氏菌属与双歧杆菌属等菌群的相对丰度降低。

图1 急性胰腺炎患者与健康志愿者肠道菌群组成比较

在菌群组成比较结果的基础上,本研究对差异菌群的功能也进行了预测,结果显示急性胰腺炎患者肠道菌群的赖氨酸、组氨酸、异亮氨酸、精氨酸、亮氨酸、酪氨酸合成通路明显受阻,菌群致病性增高。提示适当地进行补充肠内营养,利用调节菌群紊乱从而降低重症急性胰腺炎的死亡率,预防并发症的发生[7]。(但氨基酸水平与急性胰腺炎的关系仍需深入研究)

特别值得关注的是,本研究对是否转入ICU的患者进行了亚组分析,同样得出二者的菌群组成存在明显差异的结果,且转入ICU的急性胰腺炎患者肠道菌群对抗生素耐药、糖代谢相关通路的功能增强。这不仅是本研究的创新,更是肠道菌群在急性胰腺炎发病和病情进展中作用的有力佐证。

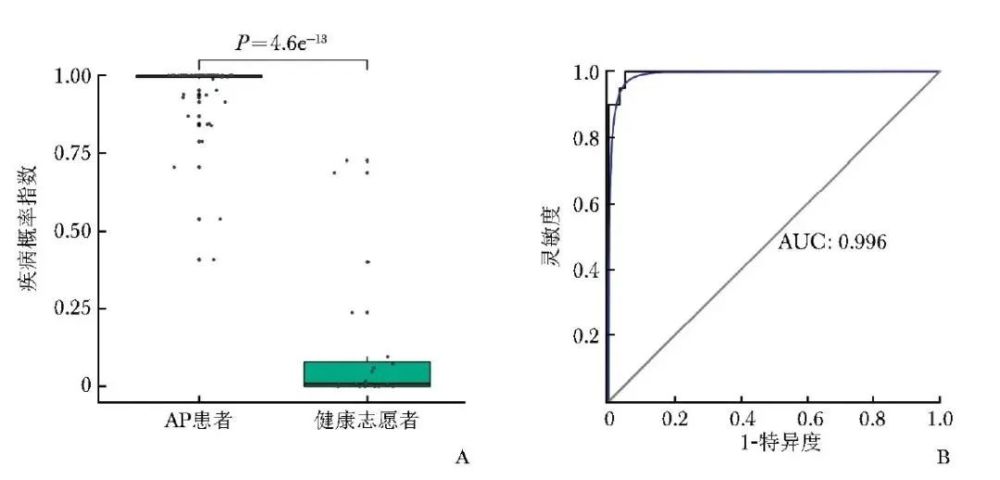

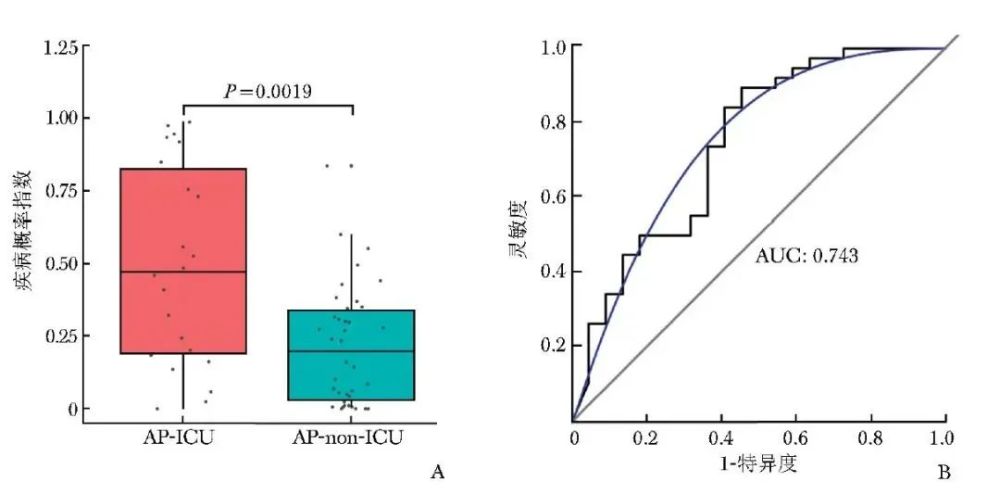

此外,本研究亦在肠道菌群对急性胰腺炎的识别能力方面有所发现。针对急性胰腺炎患者与转入ICU的急性胰腺炎患者,于疾病早期(即发病48h内)进行肛拭子采样,通过疾病概率指数识别两类受试者操作特征曲线图,分别可见曲线下面积为0.996、0.743(图2,3),提示肠道菌群不仅识别急性胰腺炎的能力极高,对重症急性胰腺炎患者同样具有良好的识别能力。通过早期采样获得疾病预后相关关系,表明早期菌群变化对预后有预测作用,有助于早期干预,从而改善患者临床预后等。

图2 肠道菌群对急性胰腺炎患者的识别效果

图3 肠道菌群对转入ICU急性胰腺炎患者的识别效果

期待未来随着研究的不断深入,肠道菌群有望作为早期识别AP、病情较重AP的无创性生物标志物,辅助临床决策

本研究局限性

(1)AP患者与健康志愿者在年龄、BMI方面存在显著差异,且未纳入饮食、生活习惯等因素,可能存在未被平衡的混杂因素,影响分析结果;

(2)虽然文献报道,采用直肠拭子替代粪便进行AP菌群研究具有可行性,但理论上粪便比直肠拭子标本更有利于菌群分析。本研究以直肠拭子的方式获取粪便标本,原因在于部分AP患者肠道功能较弱,病程初期很难直接获取粪便。

(3)虽然AP患者与健康志愿者以及不同严重程度AP患者之间肠道菌群存在差异,但本研究为横断面分析,无法判定肠道菌群与AP发病的因果关系。