近现代的地图见证福建历史文化。

发布时间:2020-03-27 15:33来源: 未知近代是福建由盛转衰,沦入半殖民地半封建社会深渊的年代。

1840年鸦片战争后,福建被迫开放厦门、福州两埠,为“五口通商”之一,这打破了清朝闭关锁国的局面,使中国由闭关逐步走向开放,走向近代化;同时也加速了中国社会内部的变革,客观上促进了中国封建旧制度的解体。

民国北京政府时期

民国元年至16年(1912年至1927年),民国北京政府时期,中国政区体制变动较大:

实行省、道、县三级政区体制,全省设四道:

废府留县,附郭有两县者合并改名,故有闽侯、建瓯两县;

废州、厅而改县;

民国3年(1914年),全国重名的县改名,永福县改为永泰县。

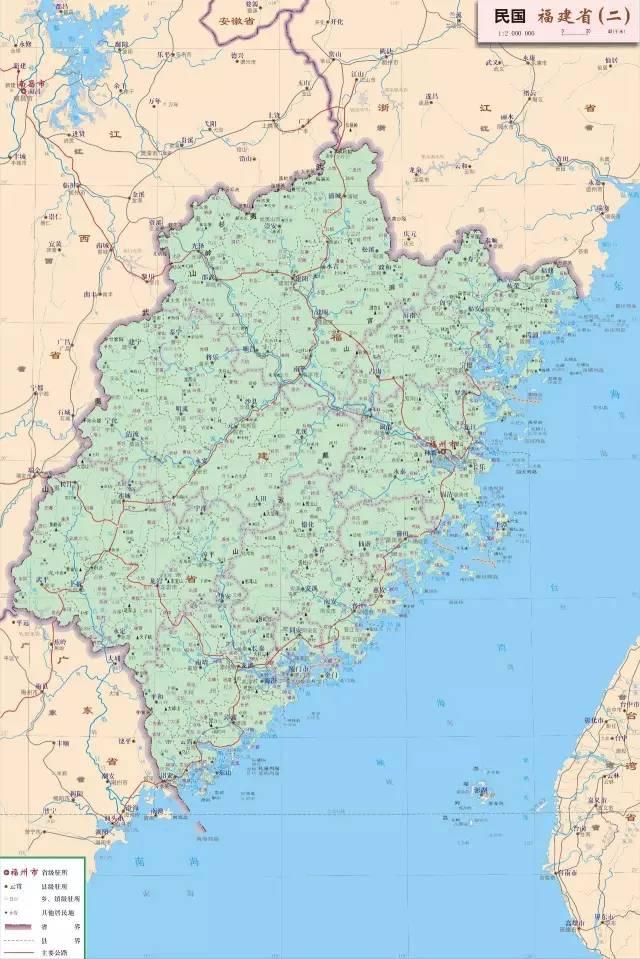

民国 福建省(一)

民国南京政府时期

民国17年至38年9月 (1928年至1949年9月),民国南京政府时期,中国政区体制又有改变:

民国17年(1928年),正式废道,实行省、县二级政制,行政督察专员公署为“省府辅助机关”,不是一级政府;

民国24年至28年(1935年至1939年),设若干个特种区;

抗日战争时期,福建省会由福州迁到永安县,有些县治也有迁移。

民国 福建省(二)

中华人民共和国福建省

1949年8月24日,福建省人民政府成立。当时全省设2个市、8个专区,下辖67个县。

1951年增设泉州、漳州2市(县级)。

1958年全省共建656个人民公社,1984年撤销人民公社,设立乡镇建制。

改革开放以来,福建根据国家有关规定,结合省情调整了行政区划,把部分经济较发达、规模较大的县改为县级市。

1999年地区全部改为设区市,形成市带县体制。

现代 福建政区

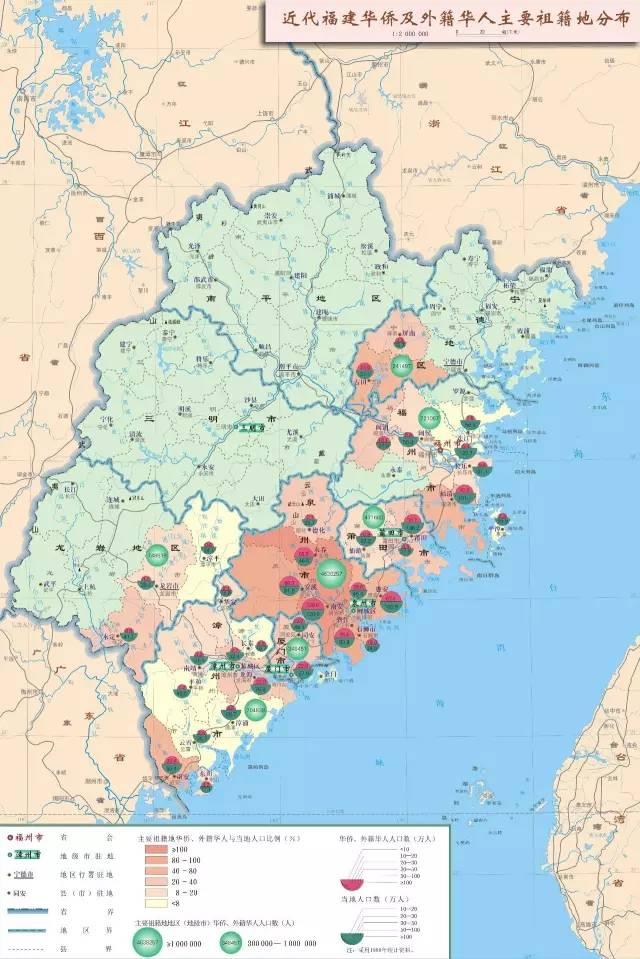

福建华侨遍布全世界

近现代时期,福建人向周边省区、台湾、港澳以及东南亚、日本,进而向欧美各地迁移。华侨足迹遍及东西洋。

他们为当地的经济文化发展做出了重大贡献,同时,他们也将福建文化传播到世界各地。

据史籍记载,到鸦片战争爆发前夕,东南亚地区华侨总数已达100万人以上,除暹罗、真腊、安南外,各地华侨以祖籍福建的占多数。

东亚尤其是东南亚是历史上福建向海外移民的主要聚居地。

近代福建人口移居东亚及东南亚

近代福建华侨及外籍华人主要祖籍地分布

近现代福建名人辈出,“开风气之先”,形成了文化发展新高潮

鸦片战争以后,福建成为中国对外开放的窗口和中外文化交汇的前沿,涌现了众多“开风气之先”的人物:

有“开眼看世界第一人”的林则徐

启蒙思想家、教育家、翻译家严复

西洋小说翻译家林纾

推动“东学西渐”的陈季同

“戊戌六君子”之一的林旭

林觉民等辛亥广州起义“福建十杰”等献身革命的志士

……

他们为中国近代社会进步作出不可磨灭的贡献。

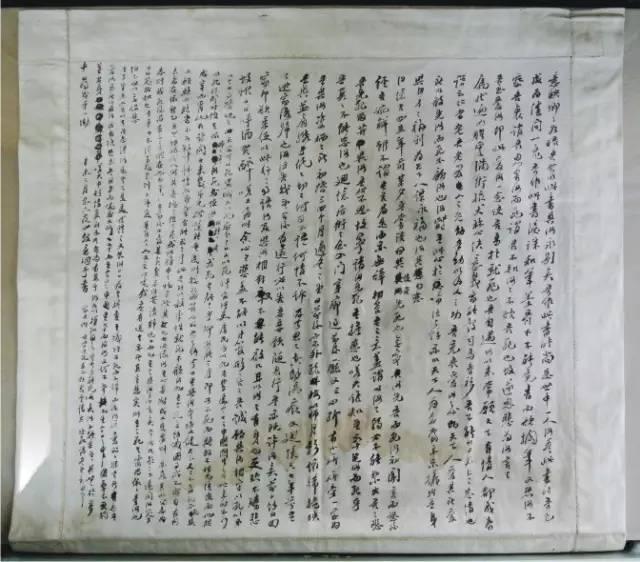

林觉民的《与妻书》

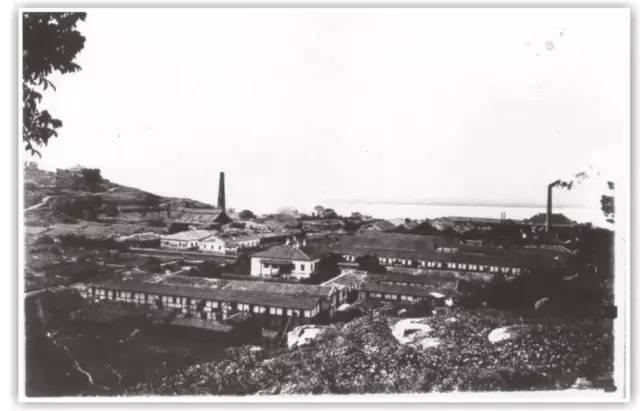

中国船政的引领作用

“洋务运动”(1866年)中,清政府创建了福建船政及船政学堂,成为中国海军、造船、科技、教育、思想、文化等方面的引领者:

它是清政府规模最大的造船厂和海军人才培养基地,

它为中国海军建设做出巨大贡献,

它对中国科技进步、工业发展产生了深远影响,

它对中国的教育、思想、文化等多方面产生了积极的推进作用,

中国船政在中国近代史上具有开创意义并产生深远影响。

二十世纪初的马尾福建船政建筑

明清文学发展繁荣,晚清以至民国时期,出现了一群文学大师

在晚清大变局中,福建形成了持守中国固有文化传统的“同光体”闽派诗人群体;

近现代涌现了以冰心、庐隐、林徽因、林语堂、郑振铎等为代表的享有盛誉的文学家群体。

基督教快速发展

19世纪80年代以后,基督教在福建传播发展较快,20世纪初发展到高潮,信教人口比例居全国首位。