为何惊动了两任皇帝?

发布时间:2023-03-23 02:21来源: 未知《显微镜下的大明之丝绢案》已经圆满收官,它是根据马伯庸以真实晚明“徽州丝绢案”为背景写的故事改编而成。晚明徽州的一个数学学霸,在查账的时候无意中发现徽州府六个县多年来上交丝绢税银的标准有误,其案件影响超出了徽州范围,直达天听,把皇帝和当朝的宰辅大臣都牵扯了进来,可谓震惊朝野。一个小小的“徽州丝绢案”看似只是地方案件,实则是当时明朝政治、经济和社会状况的一个缩影。

算术天才与“人丁丝绢案”的故事。来源/电视剧《显微镜下的大明之丝绢案》海报

难以察查的“徽州丝绢案”

明朝时期的徽州府(今安徽省黄山市),下辖歙县、黟县、休宁、婺源、绩溪、祁门六个县。原籍湖广江夏的歙县人帅嘉谟,出身军户世家。军户是明太祖朱元璋建立明朝后,给全国的民众编排户口的创造,其中分军、民、医、匠、阴阳等多种类型,除优免差役者外一般都要服差役,且一般不允许改变户种。军户是世袭供应军差义务的特定人户,社会地位低下,差役负担沉重。帅嘉谟难以通过科举跨越阶层,本人又十分痴迷于算术,因此希望通过个人努力掌握算术,成为能够改变命运的算术专家。

隆庆三年(1569)的一天,帅嘉谟来到歙县南谯门城楼相对的徽州府衙,拜访一个当公差的好友。当这位好友带他穿过仪门路经过户房时,堆积如山的徽州府历年钱粮账册吸引了他的目光,使他生出了用这些账册来检验下自己算术水平的想法,没准还能在这儿混个管账的会计官吏当当。但他只是一介布衣,没有查阅这些账册的权限,于是通过朋友的关系让自己混入账房之中,喜滋滋地开始查阅。

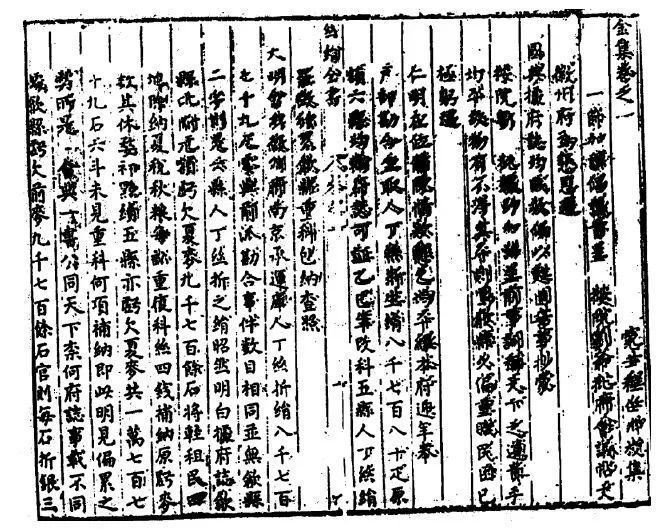

这不查不要紧,一查他就发现不对劲了。根据洪武二十四年的规定,徽州府每年应向朝廷缴纳的税赋有夏税、秋粮、农桑、课程、食盐等五种。除了这些固定的项目外,还有岁办之供、额外坐派之供、不时坐派之供等。明初时期,歙县曾因拖欠夏税九千七百余石小麦,为补足所欠税粮而选择按每亩科丝四钱向轻租民田加征,被称为“人丁丝绢”。虽然《大明会典》记载徽州府以往每年缴纳八千七百八十匹人丁丝绢,折合白银6145两,但是没有规定该项目应当由某县单独承担。

问题就在这儿,徽州府只有歙县的账簿上有“人丁丝绢”税目记载,与徽州府上缴南京承运库的数目相同,而其他五县的账目上都无此税目。那么是不是记载有错漏呢?帅嘉谟继续查阅,发现歙县差交的9700余石折合2910两,其他五县总共拖欠夏粮合计一万零七百余石,折合白银3234两,两项相加为6144两,和徽州府上交国库的数据匹配上了。帅嘉谟据此判断,歙县只拖欠了九千七百余石夏粮,却需要独自承担徽州府6145白银的人丁丝绢,将此归因于拖欠夏粮是不公平且不合理的,这6145两的税应该按田亩数均摊派给徽州府六县。再考虑到歙县当地并不养蚕,为交这笔税赋还需要粮农用粟谷换银,再用银子买绢丝,这会给歙县粮农施加更为沉重的负担。

为了进一步证实自己的发现,帅嘉谟走访当地乡绅耆民,得知早在嘉靖初年和嘉靖十四年(1535),歙县的程鹏、王相就发现歙县“人丁丝绢”问题,越级呈文给应天巡抚陈克宅、巡按宋茂熙。巡抚要求徽州府彻查,可随后二人很快调迁。接任的巡抚欧阳铎、巡按游居敬同样做了批复要求徽州府查验,没想到下级官吏采取各种方式搪塞推脱,程鹏、王相二人非自然死亡,此案就再无下文了。甚至徽州府在1566年版的府志中也提到了丝绢税有疑问,但就是没能彻查下去。

出于维护歙县父老乡亲权益之义愤的帅嘉谟,于隆庆四年(1570)给应天巡按刘世会上书说明情况:“......天下之遗,贵乎均平,故物有不得其平则焉。歙县久偏重赋,民困已极,躬遇仁明在位,备陈情欤,恳乞均平。”并提出解决建议:要么根据徽州少产丝绸的实情而豁免该税负,要么按《大明会典》所载六县人丁均派到县,要么按《徽州府志》所载六县田地均派各县。