中国最后一个状元

发布时间:2023-08-11 00:11来源: 未知公元1904年7月4日。

对于中国历史而言,这应该是可以留下一笔的一天。

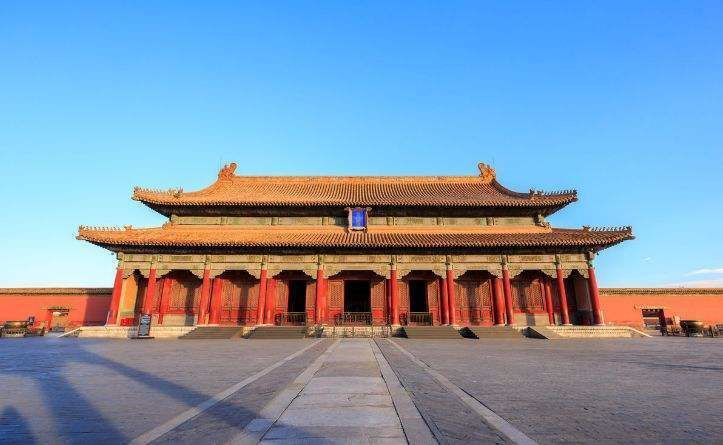

这一天的清晨,273名表情肃穆且略显紧张的男子,由专人带领,从紫禁城的中左门进入保和殿,然后经过点名、散卷、赞律、行礼等一系列的仪式礼节之后,屏气凝神,蓄势待发地准备参加一场考试。

保和殿,建于明永乐十八年。到清朝时,每年除夕、正月十五,皇帝会在此赐宴外藩、王公及一二品大臣,场面十分壮观。此外,每科的殿试也在这里举行。

这273个人不是普通的人,他们有个共同的称号,叫“贡士”。

自隋唐开科举以来,及至清朝,中国的读书人要出人头地,必须要闯过“六关”,分别是:县试,府试,院试,乡试,会试,殿试。

闯过县试和府试,可称“童生”(明代以后);过院试,可称“秀才”;过乡试,称“举人”,可择优放官;过了会试,便可称“贡士”;而过了最后一关殿试,即可成“进士”。

由此可见,一旦成了“贡士”,离成功就只剩一步之遥了。

而他们参加的这场考试,正是“殿试”。

“殿试”历来应由皇帝主考,按名次分“三甲”:“一甲”三名获赐“进士及第”,“二甲”和“三甲”分别获赐“进士出身”和“同进士出身”。

“一甲”是第一等的,前三名分别就是大家所熟悉的“状元”,“榜眼”和“探花”。

而那名状元,就是那一年名副其实的“天下第一”。

在7月4日那一天,那273名贡士谁都不知道,究竟“状元”这顶桂冠会花落谁家。

而他们更不可能知道的是,他们参加的这一次“殿试”,是大清帝国最后的一次科举考试,也是整个中国封建王朝的最后一次科举考试。

一年之后的1905年9月,清廷正式下诏,废除科举,推广学堂。

所以,这一届科举,就成了“末代科举”;这一届的状元,便成了“末代状元”。

或者有个更意味深长的称呼:

“第一人中的最后一人”。

2

让我们还是回到这一天的殿试。

上午10点,273名考生落座,试卷发下,一共是四道题:

一、世局日变,任事需才。学堂、警察、交涉、工艺诸政,皆非不学之人所能董理。将欲任以繁剧,必先扩其见闻,陶成之责,是在长官。顾各省设馆课吏,多属具文。上以诚求,下以伪应。宜筹良法,以振策之。

二、汉唐以来兵制,以今日情势证之欤。

三、古之理财,与各国之预算决算有异同否。

四、士习之邪正,视乎教育之得失。古者司徒修明礼教,以选士、俊士、造士为任官之法。汉重明经,复设孝廉贤良诸科,其时贾董之徒最称渊茂。东汉之士以节义相高,论者或病其清议标榜,果定评欤?唐初文学最盛。中叶以后,干进者至有求知己与温卷之名,隆替盛衰之故,试探其原。今欲使四海之内,邪慝不兴,正学日着,其道何之从?

这四道题,与当初的“八股文”题目已有很大不同。

事实上,自光绪二十七年(1901年)之后, 国人痛定思痛,开始诟病延续千年却与时代脱节的科举制度,而清廷迫于压力,做出改革:废除八股文,将考题与时事密切相关。

以这一年“殿试”前的“会试”题目为例。第一场考中国政治史事论五道题,虽然都考中国历史,但已有“北宋结金以图燕赵,南宋助元以攻蔡论”这样和时事能够结合的题目。

第二场考外国政治艺学五道题,既有“日本变法之初,聘用西人而国以日强;埃及用外国人至千余员,遂至失财政裁判之权,而国以不振。试详言其得失利弊策。”这样的比较,也有“美国禁止华工,久成苛例。今届十年期满。亟宜援引公法,驳正原约,以期保护侨民策”这样的问策——如果考生平日还是埋首于“之乎者也”,可能会一个字都答不出。

清朝的“殿试”一直到乾隆帝的时候,皇帝还多有亲临考场巡视,但从道光帝开始就已经开始缺席了,更别提早已被软禁在瀛台的光绪了。

273名考生在保和殿从上午写到傍晚,终于交卷,答卷收到了读卷官手里。