:刘知幾对“直笔”精神的大力倡导!

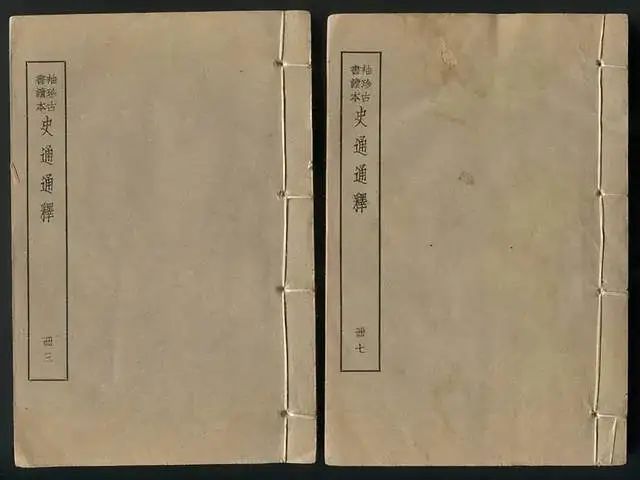

发布时间:2023-03-23 02:22来源: 未知至刘知幾著《史通》,一方面,自觉地将自董狐、南史、司马迁以来坚持“据实直书”的优良传统加以总结,又一方面,他长期在唐朝史馆任职,对于监修大臣凭藉权势干预史官秉笔直书的恶劣做法,作了尖锐的抨击,因而把倡导直笔精神定为《史通》的中心论题之一。

《史通》中《直书》、《曲笔》是脍炙人口的篇章。刘知幾义正词严,强调史家要伸张正义,秉笔直书,使贼臣逆子、淫君乱主恶名被于千载。主张为了直书其事,“宁为兰摧玉折,不作瓦砾长存”,冒险犯难,在所不惜。他严厉斥责歪曲史实、文过饰非的做法,是“用舍由乎臆说,威福行乎笔端,斯乃作者之丑行,人伦所同疾也”。

《直书》、《曲笔》两篇,一正一反,提倡什么,反对什么,态度鲜明。什么是直笔?《杂说》篇中作了扼要的解释:“夫所谓直笔者,不掩恶,不虚美,书之有益于褒贬,不书无损于劝诫。”凡是有关褒贬劝诫的史事,不管事主是谁,都应该据实直书。范文澜对此作了高度评价,说:“《史通》以直笔为评价古今史家的标准,凡是符合这个标准的,热烈表彰;不符合这个标准的,严厉批评,褒贬极为鲜明。这样,大大发扬了直笔的传统,对后世产生深远的影响。”刘知幾提倡直笔精神,贯穿于全书,包括外篇《史官建置》、《古今正史》中。故是《史通》的中心思想之一。

朝廷委任权臣监修国史,至唐初成为定制,酿成种种弊端,成为阻碍史学发展的严重问题。刘知幾在史馆前后二十余年,深有切身体会,故列举其弊病,指陈其危害,十分有力,是《史通》战斗性的重要体现。

《忤时》总结监修制度“五不可”。其中有监修者多,处处掣肘、限制,“顷史官注记,多取禀监修,杨令公则云‘必须直书’,宗尚书则云‘宜多隐恶’。十羊九牧,其令难行;一国三公,适从何在?”又批评委于众手,互相推诿:“每欲记一事,载一言,皆阁笔相视,含毫不断。故头白可期,汗青无日。”

《辨职》、《自叙》篇中也有事实确凿、言词激烈的批评,云:“大抵监史为难,斯乃尤之尤者。若使直若南史,才若马迁,精勤不懈若扬子云,谙识故事若应仲远,兼斯具美,督彼群才,使夫载言记事,藉为模楷,搦管操觚,归其仪的,斯则可矣。但今之从政则不然,凡居斯职者,必恩幸贵臣,凡庸贱品,饱食安步,坐啸画诺,若斯而已矣。夫人既不知善之为善,则亦不知恶之为恶。故凡所引进,皆非其才,或以势利见升,或以干祈取擢。……言之可为大噱,可为长叹也。”

刘知幾的批评,都是确有所指,是为了达到史馆修史不受权势者所左右,修成的国史不受歪曲,务存实录。可以说,他所论都是针对存在的弊病而发。而从史学发展的长河看,我们对于史馆监修,除看到其弊病外,又应看到积累当代史资料和为前朝修史的重要作用和巨大贡献。

正由于坚持“直笔”的观念在古代史家中深入人心,因而在韩愈和柳宗元这两位著名的思想家、文学家之间,有过一次发人深省的讨论。

韩愈曾经有志于修史,于贞元八年(792)进士及第之后,在答崔立之的书信中有云:“求国家之遗事,考贤人哲士之终始,作唐之一经,垂之于无穷,诛奸谀之既死,发潜德之幽光。”至元和年间,韩愈曾经有志于任职史馆修撰,却出人意外地表现出颓废情绪,在《答刘秀才论史书》中云:“夫为史者,不为人祸,必有天刑,岂可不畏惧而轻为之哉。唐有天下二百年矣,圣君贤相相踵,其余文武之士,立功名跨越前后者,不可胜数,岂一人卒卒能纪而传之耶。……且传闻不同,善恶随人所见,甚者附党,憎爱不同,巧造言语,凿空构立善恶事迹,于今何所承受取信,而可草草作传记,令传万世乎?”

他讲出不敢撰写史书的两项顾虑,一是怕被牵连致罪丢了性命,所讲事实中就有崔浩由修史而致戮;二是讲欲求写成信史传之后世实在戛戛乎其难,原因包括传闻容易失实,搀杂有个人喜恶的主观意见,甚至有意编造加恶于人等情况。