三餐制为何在宋朝普及开来的?从古代夜生活发

发布时间:2023-03-21 02:29来源: 未知古代形容帝王勤政爱民,通常会用“旰衣宵食”,天未亮就穿衣起床忙于政务,直到傍晚天快黑的时候才能吃上第二顿饭。傍晚的时候吃饭在现在看来再正常不过了,可是在古代很长一段时间里,人们都遵循着“日出而作、日落而息”的生活规律,为了配合作息,人们也都习惯于每天吃两餐,每天午后不久吃第二餐,傍晚都该准备睡觉了。勤于政事的帝王为了国家大事把本该在下午吃的第二餐推迟到天黑才吃,可见其工作确实认真勤奋。

如今,一日三餐早已成为人们的共识,溯本追源,究竟是什么原因让古代老百姓从每天两餐变成三餐的呢?

生产力低下时的两餐制

中国远古时期一直是一日两餐,从商朝开始,一个昼夜以人们的日常活动规律为标准被分成8个时段,人们吃饭的时段分别叫“大食”即上午7时至9时,“小食”是下午15时至17时。此处的“大、小”是指餐饭的丰富程度,人们吃完了大食要进行一天的劳作,而吃过了小食就等着天黑睡觉了。古人严守吃饭时间,《论语》里说“不时不食”,就是说,在不应该吃饭的时间里不要吃饭,否则就是一种越礼行为。当然皇上或将领特别犒赏时,也会破例,《史记》里说:项羽听说刘邦想要进入关中称王,非常愤怒,为了犒赏将士、激发士气,他下令火头军半夜做饭,天一亮就让将士们吃上饭。

到了汉朝,统治者为了显示自己身份高贵、地位崇高,还特意在一天吃几餐饭上大做文章:按照礼仪,天子一天可以享受四餐,诸侯一天可以吃三餐,平民一天只能吃两餐。西汉时,淮南王因叛变而被判处流放之刑,皇帝特意在圣旨上写明“减一日三餐为两餐”,这是要削掉淮南王的爵位待遇,对他的降级惩罚。

在先秦两汉时期,实行两餐制主要还是受制于粮食产量不高,生火做饭也费时费力,再加上天黑点灯劳作太奢侈,客观条件不允许人们消耗更多的粮食和薪柴。而且从古代两餐饭的名称上来看,第一顿饭叫朝食又叫饔,第二顿饭叫餔食又叫飧。饔是熟食,是现做现吃的饭,而飧是食之余,是指上午吃剩下的饭食。晋国的卿大夫赵盾曾经因为在该吃现做饭食的时候吃剩下的飧,而让前来刺杀他的刺客深感佩服。

况且古人生活不易,工具落后、劳动力不足,为了能在白天多多干活并没有中途生火做饭或者午睡的习惯,孔子的弟子宰予因为“昼寝”,孔子骂他“朽木不可雕也,粪土之墙不可圬”。

宵禁取消,夜市繁荣

到了唐朝,农业生产技术有了很大进步,粮食也普遍有了结余,唐朝兴盛的酿酒业足以证明这一点,但是百姓们仍然恪守两餐制,这是因为那时的人们还没有时间也没有机会再添一餐饭,人们进行劳作的时间主要集中在白昼,但其时间短暂而没有加餐的必要。

中国从商周开始,统治者为了维护自身统治、保证城乡稳定,在近两千年的时间里,绝大多数的时间里都有着“宵禁”的制度,巡夜的士兵不仅可以喝止、盘查宵禁之后还在街上行走的百姓,甚至有权抓捕和打杀。两汉时期,宵禁制度十分严格,曹操就曾棒杀过汉灵帝的宠臣蹇硕的叔父,其罪名就是“夜行”。

到了唐朝,风气逐渐开放,虽然平常还是实行宵禁,但每年的上元灯节(元宵节)解除宵禁,这一举措到了晚唐时期就促使宵禁松弛,唐武宗时,负责京城长安政务、治安的京兆尹王式看到晚间有人宴乐不仅不上前喝止,反而还兴致盎然地喝了他们献上来的一杯酒。

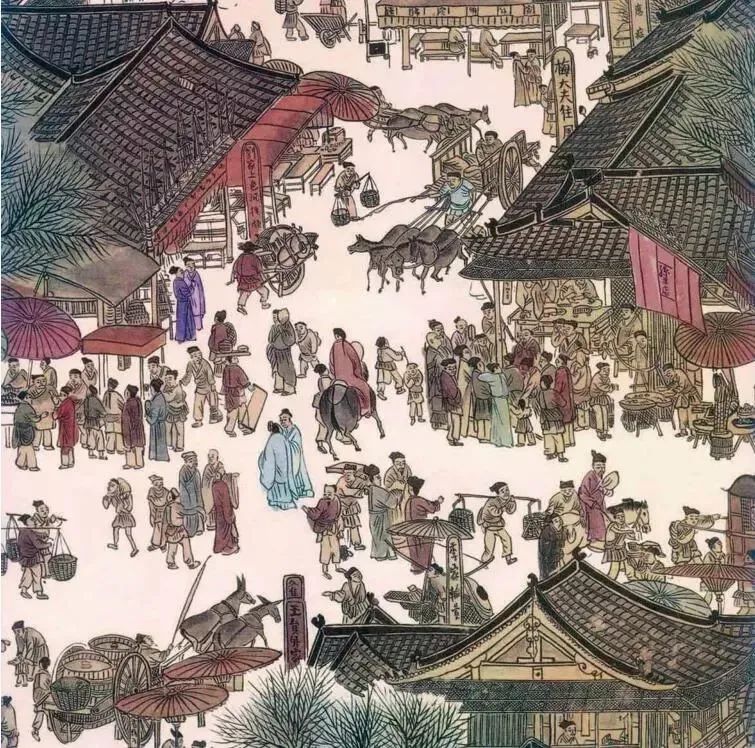

两宋时期的宵禁制度就被完全废除了,这直接促成了夜市的繁荣。人们“夜行”完全不受限制,夜行的时间长了也就有了在天黑之后再添加一餐的必要,于是市民纷纷在夜晚开始茶馆和酒楼,招徕顾客。北宋都城开封当时是世界上最大最繁华的城市,有100多万人口,城中沿街店铺据统计有6400多家,如此多的人口和商铺为夜市的繁荣提供了充足的客观条件。