民国时期话剧演出史的“活化石”

发布时间:2023-03-11 00:56来源: 未知《民国上海话剧演出说明书选编》,胡传敏 / 朱联群 / 陈果嘉 编著,学苑出版社,2022年8月版,980元

民国时期话剧演出史的研究,一直以来都是话剧史研究领域的空白点,当下诸多有关民国话剧的研究,与其说是关乎话剧演出史的研究,还不如说是关乎话剧剧本之研究。

剧本是文学层面的,具有极强的稳定性,一旦形成几乎不会有大的改变;然而话剧演出则情况迥异,同一剧本,不同的时期,不同的地点,不同的演员,不同的受众,则演出的情况完全不同。《雷雨》是话剧史上最为知名的剧作之一,研究《雷雨》的学者不计其数,但却鲜有触及演出本体者,几乎全部都是从剧本着手,运用文学史的研究方法对其进行解构。20世纪30年代中期,位于今天上海南京路步行街第一食品商场的绿宝剧场,便是当年十分有名的通俗话剧的演出场所,绿宝剧场便上演过曹禺先生的《雷雨》,且演剧的实效性甚好,但却从未受到学者应有的关注。究其原因,乃是史料之匮乏。因为话剧演出本身一直是处于动态的变化之中,且无法复制。今天的后人已不能亲历昨日的情形,遂使历史时期五彩缤纷的上海话剧舞台,长期淡出研究者的视线。

胡传敏、朱联群、陈果嘉三先生合力编著的《民国上海话剧演出说明书选编》新书,是近年来出版的有关话剧文献中较为罕见的一部,对于弥补中国话剧演出史(上海话剧运动的发展,在相当程度上代表着中国话剧史总体发展的走势)史料之匮乏,无疑具有重要的作用。该书以清晰可辨的图片、言简意赅的文字,梳理了自1913-1949年间上海话剧发展的路径,堪称民国时期话剧演出史料之“活化石”,极大地填补了话剧演出史料之空白。值得注意的是,该书的三位编著者,均非话剧史的专家,都在图书馆工作,都是民国时期戏剧文献的高手。胡传敏先生是上海戏剧学院图书馆的退休馆员,朱联群教授是中央戏剧学院图书馆的前任馆长,陈果嘉先生是上海图书馆的馆员。

由于话剧史研究长期借鉴文学史的研究方法,致使话剧史的研究十分偏重于文本的研究,对于经典的剧作、经典的人物尤为着力,久而久之,便形成了一种固定的模式。但话剧又不完全等同于文学,除了文本“静态”的一面,尚有演出“动态”的一面,除去经典的作家作品之外,在整个中国话剧运动沿革、变迁的历史过程中,还有哪些剧作、哪些剧人存在?一般的话剧史研究则难以回答。而胡、朱、陈三先生编纂的这本演出说明书,跳出以往既定的话剧史料的窠臼,另辟蹊径,从演出说明书着手,在相当程度上拓展了话剧演出史文献搜集的新途径和研究的新范围。

说明书不同于一般的文本,既非书籍,又非期刊,大都随演出面向观众发售或赠予,故而其留存相较于一般资料而言,便更加珍贵。说明书中相当部分的文献资料,因其特殊的载体,一直未能公行于市,如曹禺先生的《关于“蜕变”二字》、巴金先生的《关于蜕变》等,均是十分珍贵的名家阐述,难得一见。

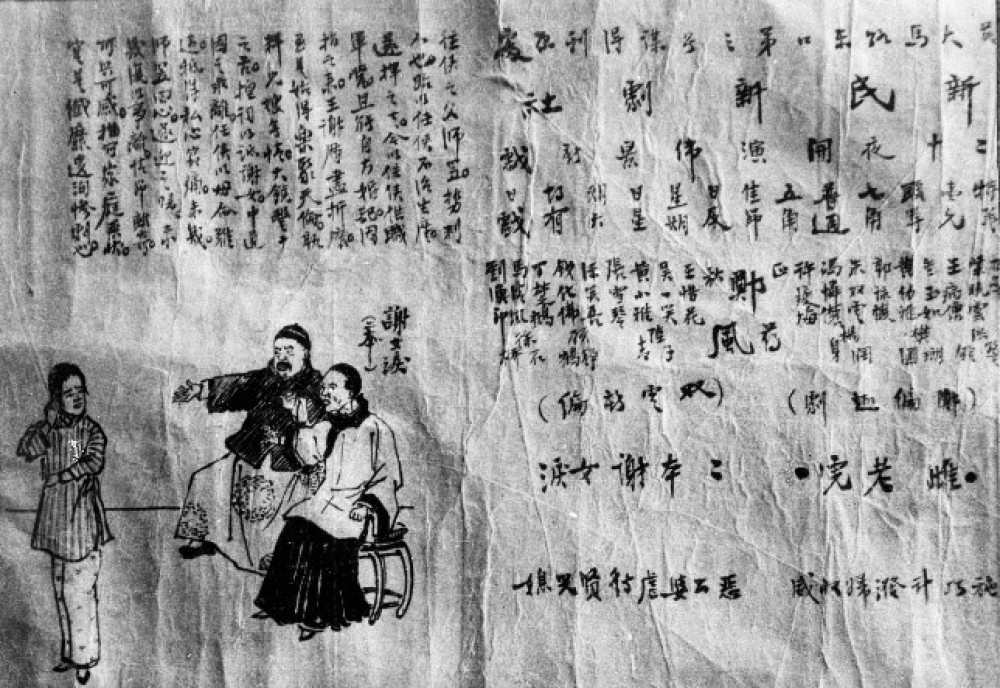

上海是中国话剧运动的发祥地,话剧之所以能在上海滥觞、发展,得益于上海城市的近代化,市场的繁荣和市民社会的形成为话剧运动的发展提供了需求和动力,使得中国最初的话剧运动在其发轫之初,便走上了职业化的商演之路,话剧演出说明书之产生便是在这种社会形态下应运而生的。为了掌握话剧的演出市场,提升上座率,引导市民大众认识话剧、接受话剧,当年的话剧从业者对于商演演出,可谓尽心尽力。1913年9月6日,有史可考的上海第一场话剧职业化商演,便在位于圆明园路的第二代兰心大剧院举行(不是今天位于茂名南路的兰心剧院),演出的剧社正是该书中所收录的新民新剧社。新民新剧社的领导人郑正秋,号药风,有“新剧中兴”旗手之谓。为了确保首次商演获得成功,在剧院的四周专门安排了提灯的引导者,引导观众有序进入剧院;而在散场之前又安排马车等候,以便疏散观众。为了更好地使观众了解剧情,进一步培养观众观看话剧的兴趣,将观众由戏曲戏园吸引至话剧剧场,当年的剧场经营者精心地制作了演出说明书,以期更好地服务观众。

斗转星移,物是人非,当年话剧演出的情形已不可再现。但透过这些“侥幸”存留下来的演出说明书,可以真实地重现昔日剧场和演出的情形:如1913年9月20日晚上,新民社上演了趣剧《雌老虎》和正剧《谢女泪》。这两场演出的剧情如何?演员为谁?编剧何人?均无史料留存。然《民国上海话剧演出说明书选编》恰好收录了该剧的演出说明书,我们可以获悉参加这次演出的主要演员有郑正秋、王惜花、吴一笑、冯怜侬、黄幼雅、朱双云等人;《雌老虎》一剧由郑正秋编剧,《谢女泪》一剧由朱双云编剧;《雌老虎》是一出家庭情感戏,其剧情大意为“施巧计泼妇收威”,《谢女泪》亦是家庭剧,剧情大意为“恶公婆虐待贤媳妇”。郑正秋不仅是中国早期话剧运动的组织者、经营者,亦是编剧和演员,百余年前的话剧演出不似今日编、导、演各司其职,当年的演出尚无明晰之分工,常常一人兼司多职。据《新剧史》记载,“郑药风,号正秋……癸丑秋七月,首创新民剧社……以回天之力,底于中兴”;朱双云“岁癸丑,郑君正秋倡办新剧,双云多有擘划,新剧之盛,与有力焉”;吴一笑“东方曼倩一流人物,自号老古董,可以知其为人矣”;黄幼雅“春秋仅十五,顾其为剧擅哀感之长,并声容之茂”。