为何宋朝修广州城动用军士?水军究竟是中央军

发布时间:2022-11-12 18:59来源: 未知

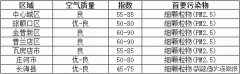

1972年7月,考古人员在越华路与广仁路交汇处发现了一段南北走向的城墙遗址,墙宽6.6米,墙基底铺有一层长方形和梯形的红砂岩石块,上面砌砖墙相夹,中间填塞碎砖和泥土。一些墙砖上,刻有“水军修城砖”和“水军广州修城砖”等戳印。这些砖上的“水军”可不是今天网络上洗地灌水的写手,他们是海军的前身,他们来自于民、服务于民,或许他们的名字没有载入史册,但他们在广州城的建造上的贡献不应磨灭。

“水军”的具体工作是什么?

水军修城砖 1972年越华路出土

广州博物馆藏

经考究,这些刻有“水军”戳印的砖为宋代广州修城砖,砖所在的城墙应为宋代广州子城的西城墙。提到修筑城墙的主要人力,大家可能首先想到的是民夫。为何宋朝修广州城动用军士?水军究竟是中央军还是杂牌军?

宋代是中国历史发展的重要转型期,在城市建设上,除了强化经济功能之外,也加强了城市的防御功能,而广州作为两广地区的政治与经济中心,又“境接群蛮”,周边环境一直不太平,正好赶上了宋代逐步加强城市的防御性功能的转变,因此广州在这一时期由单一的子城逐渐扩展成远近闻名的三城格局。

宋代广州三城的占地面积并不小,意味着广州城需要比较多的人才能更好地进行维修工作,军人纪律严明、训练有素,完成工作的质量和效率会比一般民夫要高,因此被选为修城的主力。

水军修城砖

广州博物馆藏

宋代兵制,设禁军、厢军、乡兵。《宋史•兵志》:“天子之卫兵,以守京师,备征戍,曰禁军;诸州之镇兵,以分给役使,曰厢军;选于户籍或应募,使之团结训练,以为在所防,则曰乡兵。”用现今来类比的话,禁军相当于人民解放军,厢军相当于各地的武警部队,乡兵就是民兵武装。禁军是国家的正规军,厢军不仅是宋初组建禁军的重要基础,而且是以后禁军扩充的重要兵源,也是吸纳不合格禁军的重要载体,而水军是禁军和厢军中的重要组成部分。

北宋初年的统一战争是北宋水军高速发展的一个时期,然而随着战争结束,战略重心的北移,水军地位下降。北宋基本统一后,禁军、厢军中都设有水军,禁军水军主要驻扎在京师开封,还有与辽国的辽东半岛隔海相望登州地区;厢军水军主要分布在南方沿江沿海地区。厢军水军又是北宋水军的中坚力量,其番号复杂、驻地较广,南宋时广东水军常备一千余人,是全国水军的主力。水军除巡防水道、维护治安外,还参与各项劳役,如造船、筑城、濬河、纲运等。

“水军”修城砖铭文

“水军记”修城砖铭文

设在广南东路的广州水军有巡海、驾纲等番号。

广南巡海水军隶属于厢军的步军。该支水军由南汉水军改编而来,在南宋孝宗乾道五年(1169年)一度扩充至两千人,对于地方厢军来说人数还是非常可观的。北宋初期,宋廷对该水军及“忠敢”、“澄海”都予以训练,用于战守,即编制还是厢军,但工作性质参照禁军;南宋初期曾在广东征集疍民编为水军,据《广州府志》:“选其少壮者为水军,立寨水军使臣一员、弹压官一员,无供亿,宽鱼盐之禁,谓之腌造盐。”

驾纲水军则隶属于厢军的杂役军,其具体职能尚无记载。但从宋代水运中以“(汴河)每纲以船三十只为额,通计船六千只”可知,纲是货运中的数量单位,一纲约为三十船,从这个角度推测驾纲水军可能是驾船或者拉船的一支水军。

南宋时发生地方军摧锋军叛事,平叛后的第二年(1236年),经略安抚使彭铉以修葺后的城周划定疆界,命令摧锋、水军、勇敢、东南等各军各负其责,“每仲春四九阅武之日,正将率部伍登城,各视其界”,除草造砖,预防损阙,以谋远虑。各军在各自所造的城砖刻上军名,以别异部,这就是我们今天看到的“水军”、“摧锋军”、“勇敢”等宋城字砖的来源。

不就修个城嘛,

为何在砖上写诗发牢骚?

也有军士在烧砖时不按常理出牌。广州曾出土一块特殊的宋代修城砖。该砖长24厘米,宽14厘米,略有残缺,上刻七律诗一首,字迹率意,可能是烧砖军士在砖坯未干时用小木棍类随意书写而成:

军士修城砖诗铭文

(诗文)

何从工作到如今,日日挑柴吃苦辛。

一日秤来要五百,两朝定是共千斤。

山高路远难行步,水深垣滑阻工程。

传语诸公除减少,莫教思苦众军人。

这分明是对当时修城工作的控诉:工作周期长、工作艰辛、工作内容单一且繁重,执行修建任务时遇到“山高路远”、“水深垣滑”的困难,希望高高在上的诸公能酌情减除军队负责的工作,不要再让众军人如此悲苦。

修城军士为何怨气那么重?南宋时期广州城修城的责任主要落在了广州驻守军队身上后,该项措施虽然能真正做到“不扰民”,但却加重了驻守部队的劳役负担。据当时广州知州方大琮描述,修城工程为“营卒执役,百姓不知”的程度,而“南兵最耐劳苦,且军中诸匠皆有”,广州城军士有吃苦耐劳的品质,工作量可想而知,而且由于广州的特殊性,城内的部队还要时不时进行教阅,以保持其作战能力,这样算下来一年里几乎没有多少闲下来的时间,修城军士在工作时难免会写诗发发牢骚。

还有另一个重要原因是广州城易破损、易遭破坏,修城难度大,维修周期长。

知州宁愿辞职都要放弃修的广州城,

究竟有多难修?

广州三城不是一天建成的。南汉后主刘鋹在宋军攻城时纵火焚烧宫殿府库,此后数十年,失去都城地位的广州,城垣逐渐塌毁。宋真宗、仁宗时期,广州城已经逐渐恢复滨海都会的气象。1019年,官员侍其旭上报:“广州多蕃汉大商,无城池郛郭”。富庶却缺乏防卫的城市,受到了越来越多海盗的侵扰。

北宋庆历五年(1045年),新任知州魏瓘首先以南汉旧城为基础,大修子城,凿井浚濠,在东、西澳建立水闸,城墙上放置大弩。新修复的子城东至仓边路一带,西临华宁里、流水井、龙藏街一带,南至大南路、文明路,北至越华路。

宋代广州子城(又称中城)

图源《越秀史稿》

子城重筑不久,就爆发了侬智高之乱。皇祐四年(1052年),在广西宋越边境的侬智高举兵叛宋,听闻广州无城,于是派军乘船浮江而下,数日抵广。然而魏瓘修筑的子城固若金汤,最后侬智高败退。虽然子城出色完成了御敌的任务,但它的缺点是显而易见的,就是过于狭小。且侬智高围城时,掳掠城外藩汉数万家而去,“百年生聚,异域珍玩,扫地无遗矣”。地方治安与百姓安全已经成了广州当地的首虑问题。广人自侬乱后,常因没有外城保护而担惊受怕,所以无论朝廷还是民间对再次修城都空前支持。

但当时广州城实在太难修了,连岭南出身的余靖,深知广州修城困难,曾经宁愿不升官也要辞免广州职务。原因有二,一是气候和地理条件,二是城西面临的拆迁问题。

广州常年有飓风、暴雨和潮涌,像北方一样修夯土城墙根本不用考虑,仿照南方烧砖筑墙吧,但司马光的评价是“地皆蚬壳,不可筑城”,岭南海滨的土壤大多松散杂壳,烧出大量坚固的城砖可能性极小。广州城北越秀山,城南珠江水,东部古越城残迹规模迫隘,再往东满地山丘,西部建筑林立,难以拆迁,再往西土地低洼瘠薄,并没有修建大城的优势。

修城工程先从难度较小的开始,子城以东有汉末步骘城遗址。熙宁二年(1069年),广东路经略使吕居简议修东城,后由转运使王靖接手。百余天后,东城修毕,北界与子城北街连接,东界约为大东门遗址,南至文明路。

东城范围

图源《越秀史稿》

至于子城以西的大片民居,侬智高之乱使城西建筑化为灰烬,这反而让大量的拆迁障碍一扫而空。另外这时的东城已筑,所以对土地的需求比之前宽松,西城的修建也提上日程。

但是西城土少、土疏,“议者皆以为土杂螺蚌不可城”、“土疏恶不可筑”,北宋熙宁四年(1071年),由福州调至广州任知州、治水修城小能手的程师孟决定迎难而上。他联合同僚规划城墙、设计图纸,上报朝廷。宋神宗不仅同意还相当重视,还特命人从京师带来掌握设计与施工技术的都料匠协助修城。城基夯土则从他处专门运来,城砖虽然由地方烧制,而从目前出土的宋代广州城砖来看,大多青灰色,质粘不散,可推测程师孟当时没有用本地常见的酸性红土或杂蛤砂土,很可能选用了粘土,大概取自农田土或地底深挖的膏泥。

宋代广州三城复原示意图

图源《广州历史文化图册》

历时十个月,西城完工,设有九城门,蔚为大观。西城周长足足有7488米,超过了中城和东城的周长总和,城墙高度约为今天的15米多。同时西城也建有大量的军事设施,数量多达1841个,可见对西城防御工事的重视。至此,广州最繁华、人烟最稠密的蕃坊被纳入城内,形成三城并立的格局,总面积是唐城的四倍以上,也奠定了后世广州城的基本格局。

南宋时,珠江北岸又出现淤积。庆元三年(1197年),大奚山岛民(今属香港)进攻广州,朝廷受到触动,为了“临海以卫城南居民”,1210年,官府又沿着城墙向南修起东西两道“雁翅城”。

宋代三城布局

图源《越秀史稿》

据统计,两宋期间大小修城有记载的就多达21次,是广州城建史最频繁且规模最大的时期。土质的缺陷、气候的影响、战争的损耗促使这时期的广州不得不频繁修城。三城面积广大,修缮多、维修周期长,砖泥的采挖运输、墙砖的烧造、城防的压力,这三座大山压得修城军士透不过气来,纵然偶有微言,也出色地完成了壮城任务,保护了一方子民,有道是:“三城不断郁相望,千里长江势渺茫。蛮獠传闻亦胆破,从知领外有金汤”。他们对广州城的贡献应记上一笔。