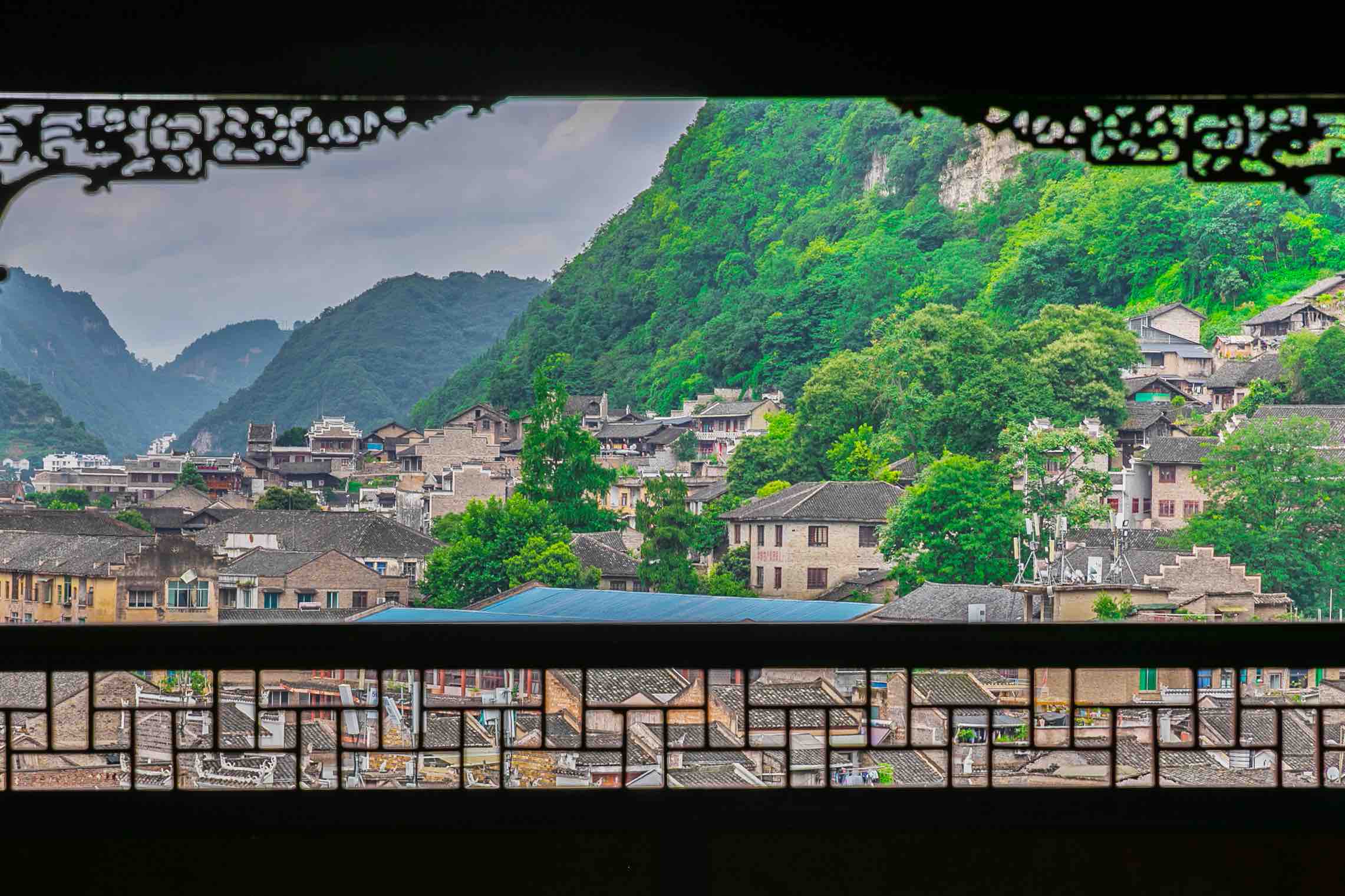

黔东要塞上的山水人家

发布时间:2020-08-29 14:21来源: 未知一步、两步、我气喘吁吁地向着位于石屏山的顶峰攀登。回头看,一座缅甸使者骑着大象过桥来的雕像,矗立在这座黔东南重镇一隅。镇远,素有“滇楚锁钥,黔东门户”之称,旧时,它是贵州地区通往云南、缅甸地区的交通要塞。

老桥、书院、古刹

从山顶回到陆地,我在小镇逛了起来。贵州多水,于是桥成为两岸最优美的连接。此地百姓不止将桥视为交通设施,还把桥梁视作人间与另外一个世界的必经路。于是一代又一代的工匠架设了数不胜数的各类桥梁。有些桥梁用于行走,有些桥梁用于祈福。

客栈老板娘说此地还有一种用于祝福的“求子桥”。如果有村民多年无子,他们会在老人的指点下在山溪之间架设小巧的“求子桥”。

若是木桥,材料必须用结过果子的树木,寓意为“生生不息”,若为石桥,则要舅舅家出石材,在上面刻四条线表示尊重。这些悠久又有趣的民俗是镇远人对繁衍生息的向往。

推开客栈房间的窗户,能看到镇远最重要也最优美的桥——由青石建造的祝圣桥。它形态古朴,七个圆形的桥洞从明朝起曾数次经历山洪的洗礼,直到雍正年间得到了彻底的修复。当地借此向康熙祝寿,于是“祝圣桥”三字流传至今。

最吸引我的是紫阳书院。很难想象,书院这种始于唐朝,盛于宋代的民间教育机构会在贵州重镇中如此流行。据说明朝推行让礼教走入民间的思想,黔中办学蔚然成风,光镇远就曾建有十座书院。用文化教育来团结各族群众,是镇远古时有识之士的智慧结晶。

这座书院修建在悬崖绝壁上,以致敬“紫阳先生”朱熹而命名。它由好几栋木制建筑组成,人们需抬头望才能窥其全景。

山门在两座小石山的夹缝中,圣人殿搭建在小石山与山崖间的凹陷地。受到崖壁的限制,屋顶无法做到传统建筑结构学中的中轴对称。我在参观它时,经常要紧紧握住把手,攀爬斜梯,就像古时求学书生。这样灵活搭建的建筑在青龙洞多的是,它外表看上去是传统汉族的建筑,建造时却借鉴了苗村侗寨的吊脚楼原理。

镇远虽面向游客,但生活气息却丝毫不减。

沿街古道上尽是商铺,它们有着黑白色的马头封火墙与高高翘起的飞檐。手艺人卖着本地土特产与刺绣用品。不少居民还以地为席,摆满当季蔬果。比如夏末的莲蓬、蓝莓、蜜桃等。清风伴随果香,蔓延在整条街道上。

巷子里有一建于乾隆年间的四方井。传说中一对想私奔的恋人相信此方有菩萨,在此结拜天地。如今,井内的清水仍在。一尊身披红布的小菩萨被供奉在井上的平台上,行人如梭,还有人经过时虔诚地祈求恋爱好运。

我和四方井巷子深处的袁家豆腐老板攀谈起来,他说,“古城镇远繁华得不得了,商贾云集,富人爱立牌坊。以财力为分,牌坊分为不同等级——京果铺子、油炸粑粑、马店、豆腐坊皆能立牌坊。豆腐坊排名老六,也是最末。”

我落座,点了一碗豆花牛肉面。雪白的豆花闪着晶莹光泽,老袁过来为我在面上浇了一勺子特质辣酱,吩咐我赶紧趁热吃。