短短5年时间,武汉地铁实现历史性飞跃

发布时间:2021-02-19 15:12来源: 未知

广佛地铁。 广州地铁 供图

重庆轨道交通10号线。重庆地铁 供图

北京轨道交通燕房线。北京地铁 供图

轨道交通路网实时监测。北京地铁 供图

成都轨道交通TOD项目。周琪 供图

成都轨道交通。周琪 供图

巴基斯坦拉合尔市轨道交通橙线项目。 本报资料片

郑州地铁晶晶服务先锋队。郑州地铁 供图

轨道交通与城市就如孪生兄弟一般亲密无间。城市随着它的呼啸而呼吸、脉动、喧嚣,早于早班而作,晚于晚班而息;它搭载着社会各色人群,包容着世间百态,以有节奏的韵律勾勒出城市内和城市间最生动的运动图景。

对于很多大都市的市民来说,地铁、轻轨、有轨电车等交通工具已成为“生活必需”,须臾的延迟便会带来或多或少的麻烦与不适。而对于城市,城市轨道交通更像是一条条强劲的“血管脉搏”,在城市肌理间蜿蜒穿梭,为其注入源源不断的生机与活力。

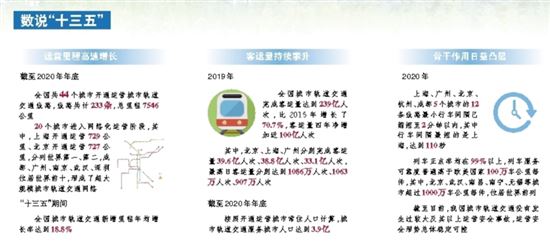

“十三五”期间,我国城市轨道交通发展驶入快车道,很多城市可以自豪地标榜为“地铁城市”。南北贯通、东西畅达,有的已连片成网,带动新城老区,辐射周边区域。以安全、准点、绿色、高效著称的城市轨道交通,迅速崛起为综合交通运输体系的重要组成部分,让更多的人深切感受到了“出行因轨道而便捷、生活因城市而美好”。

规模化拓展 提速城市发展

2020年12月2日8时许,家住广州市白云区钟落潭镇竹料村的张倩,带着3岁半的儿子来到地铁14号线竹料站,前往市儿童公园。曾经乘坐公交车3小时的车程,如今40多分钟就可直达。

2018年12月28日,广州地铁14号线1期正式通车,广州实现区区通地铁。5年间,广州地铁运营总里程达到553公里。16条线路,312座车站,线网触角南至南沙、东至增城、西至佛山、北至从化,为城市发展和市民出行提速提质。

广州地铁的快速发展可谓中国城市轨道交通迅速崛起的一个缩影。“十三五”期间,中国城市轨道交通运新增运营里程4349公里,增长率约为136%,累计完成客运量970亿人次,相当于把地球上每一个人搭载13次;地铁、有轨电车、磁悬浮等多种制式并存的立体化城市轨道交通体系逐步形成、并肩发展。

俯瞰神州大地,233条、7546公里轨道交通线纵横交错,在44座城市中蜿蜒伸展。疾驰的列车缩短了时空距离,拓展了发展空间,也让安居于其间的人们乐享安全、便捷、高效、舒适的出行体验。

“十三五”期间,北京累计开通11条线(段)、160余公里,年平均开通约32公里。目前,北京已有13个区开通轨道交通线路,运营线路24条,运营里程达到727公里,日均客运量超千万人次,确定了轨道交通在城市公共交通中的主导地位。

2020年12月25日,上海地铁列车保有量突破7000辆大关,上海城市轨道交通网络运营规模和车辆保有量均位居世界第一。5年新增的155.3公里线路、92座车站,共同绘制出一幅729公里、共459座车站的超大规模城轨网络,为支撑建设现代化国际大都市提供了有力支撑。

“十三五”时期,“北上广”等起步较早的地铁城市迈入轨道交通大规模建设、网络化运营的新阶段,西安、武汉、成都等“后起之秀”也奋起直追,由两三条骨干线起步并加速成网。

2020年12月,西安地铁5号线、6号线一期、9号线同时开通运营,实现“8线运营、8线共建”,运营总里程达239公里。西安轨道交通年平均开通里程由10公里跃升至50公里,“加速生长的地下脉络”搭载着悠悠古城快速前进。

短短5年时间,武汉地铁实现历史性飞跃。每年开通两条以上新线,新增通车里程234公里,从“四线成环、覆盖主城”到“主城成网、新城通线”;安全运送乘客44.5亿人次,年客运量由5.6亿人次增加至12.3亿人次,正点率、运行图兑现率均达99.98%以上,成为武汉建设国家“公交都市”的“主力军”。

目光转向西南腹地。一个以公共交通为导向的城市开发模式(简称TOD)在成都紧锣密鼓进行着,旨在以公共交通使用最大化的新发展理念,重构绿色交通体系,提升空间品质,完善城市功能。

伴随轨道交通线网加速织密,成都启动了陆肖站TOD,二江寺站TOD、双流西站TOD等16个项目建设,按照“一个TOD就是一个公园社区”的理念,持续推进,为轨道交通引领城市可持续发展作出积极探索。

网络化延伸 加速区域协同

伴随着中国城市化进程的高速起飞,城市轨道交通由内而外,逐渐向城市外围延伸,贯通都市圈、城市群中各个城市,成为城市间的紧密联系纽带,为推动区域开放合作、实现资源禀赋优势互补、提升区域整体竞争力等提供了有力支撑。

下班高峰期的广州西朗地铁站更加繁忙,从这里换乘广佛地铁,通常要等两趟车才能挤上。如今,这是很多广佛人的通勤日常。

2018年12月28日,国内首条跨越地级行政区的地铁线路——广佛地铁全线贯通,将广佛两市五区串珠成链,实现1小时快速通达。

准时出门,准点到达,地铁的安全可靠让跨城通勤变得更轻松。广佛地铁开通十年,运送旅客已达7.6亿人次,日均客流为52.8万人次。其中两市之间往返的客流占56%,这意味着超过半数客流为“广佛候鸟”通勤客。

广佛地铁便利了“双城生活”,也带动资源要素快速流动,推动两地经济社会发展进一步融合,区域协同发展在轨道交通的引领下一步步迈上新台阶。

在长三角地区,轨道交通一体化也正在翻开新的一页。2018年11月,苏州首条市域轨道交通线路——S1线开工建设,建成后将通过苏州轨道交通3号线换乘,打通苏州与昆山、太仓东西联系通道,同时通过与上海轨道交通11号线换乘,连接上海。

未来,S1线将成为苏昆沪三地重要交通联络通道,区域间时空距离被进一步压缩,更多通勤族将实现“上海上班、江苏睡觉”,城市轨道交通所带来的城市升级和区域价值提升效应也将会更加凸显。

城市轨道交通提速区域经济一体化步伐,强化大区域的同城效应,也为正在高速发展城市轨道交通网络的全国各大城市群提供了一种跨区域互联的示范。

轨道交通从“多网”迈向“融合”,推动从“城市”迈向“区域”,“轨道上的京津冀”“轨道上的长株潭”“轨道上的大湾区”大城市群踏轨而来。

科技化赋能 提振产业优势

从唤醒、出库,到发车、行驶,再到回库运行,均由控制中心控制,全自动运行,全程无人驾驶,车内外可实时对话……

2017年12月30日,中国首条具有完全自主知识产权的轨道交通全自动运行线路——北京燕房线开通。两年后,燕房线由GoA3等级升级为GoA4等级,实现了真正意义上的“全自动运行”,线路运行速度更快、可靠性更高。

在燕房线的示范带动下,武汉、南宁、济南等城市在建地铁纷纷选择我国自主设计的全自动运行系统。从首条探索到全国范围内落地开花,其推广应用标志着我国城市轨道装备的科技水平跻身世界前列。

“智慧地铁”现身深圳,为国内城市轨道交通建设再塑“高科技”名片。

在“云计算”“大数据”等技术的支持下,深圳地铁10号线率先实践云平台调度指挥系统,综合承载地铁监控、乘客信息、安防、车场智能化等系统。新型“云架构”为实现高可靠运输、高效率运营以及集中化运维的目标提供了技术支撑,也为满足乘客安全、方便、快捷、舒适的出行需求作出有力保障。

重庆轨道交通素来因翻山越岭、上天入地而享有“过山车”的称号,而今它多了一个“直通车”的神奇标签。

2020年9月18日起,重庆轨道交通环线和4号线“互联互通”直快列车上线载客试运营,两条线路的直快列车可以跨线运行。乘客无需换乘,就能从环线重庆图书馆站直接到达4号线唐家沱站,仅需35分钟,比普通班次列车减少13分钟。

“联”的是线路,“通”的是列车。“互联互通”意味着同一列车可直接从本线路跨行到另一条线路。这不仅是城市轨道交通领域一项重大研究课题,也是一项世界性难题。

“十三五”期间,重庆轨道交通加快推进信息化、智能化进程,CBTC系统的问世为解决“互联互通”难题贡献了“重庆智慧”。该系统在国内率先实现了跨线直快列车载客试运营,推动从“人”换乘向“车”换线的成功转变,乘客出行效率进一步提升。同时实现了资源共享,取得装备自主化的重大突破,从整体层面降低了建设和运营成本,助推了城轨交通产业创新驱动、智能转型与高质量发展。

这5年,中国城市轨道交通智能化、科技化水平加速提升。继长沙磁浮快线投运后,我国自主研发的中低速磁浮列车不断迭代升级;北京、广州探索将乘客信用与安检相结合,逐步实施快速化、智能化的安检新方式;京沪城轨实现“一码通行”,目前已有19个城市实现了联网互认;上海、深圳、合肥车辆智能运维系统,广州地铁供电智能运维安全保障系统相继试点;南宁地铁研发了列车拥挤度智能显示系统……

一系列信息技术的探索和应用,引领城市轨道交通迈入自动化、智能化发展新时代,也为其走出国门插上了翅膀。

“3、2、1……”随着启动推杆被拉下,巴基斯坦拉合尔市轨道交通橙线首发列车于北京时间2020年10月25日16时许鸣笛启程,巴基斯坦进入地铁时代。

拉合尔橙线正线长约25.6公里,设车站26座,全线采用中国标准、中国技术和中国装备,首次实现我国城市地铁从设计、制造、建设到运营维护的全产业链完整输出,成为“一带一路”建设和中巴经济走廊框架下首个正式启动的大型城市轨道交通项目。

坐落在“非洲屋脊”之上的亚的斯亚贝巴天高云阔,绿树成荫。轻轨穿行在繁忙的街道,为这座高原城市增添了一道亮丽风景线。这条在开通初期曾由中方企业运营的轻轨,如今正以优质的服务和全新的速度,受到埃塞俄比亚人民的青睐。

深圳地铁“出海”签订的《埃塞俄比亚轻轨项目运营与维保合同》,首次将中国轨道交通运营管理经验输送到非洲大陆。三年合同期内,深圳地铁积极协助完善亚的斯亚贝巴城市轻轨运营管理体制,提升安全管理水平、维修技术及服务品质,推动埃塞俄比亚城市交通的现代化。

据统计,截至合同期末,亚的斯亚贝巴轻轨安全运营1076天,累计运营总里程639万公里,累计开行25万余次列车,客运总量近1.3亿人次。正点、安全、快捷的轻轨不仅是当地群众出行的首选,也成为提升城市运行效率、激发城市发展动能的重要引擎。

俄罗斯莫斯科地铁第三换乘环线、以色列特拉维夫轻轨、越南河内吉灵轻轨……“十三五”期间,中国城市轨道交通积极“出海”,参与多个国家的城市轨道交通建设。一批产生国际影响的地铁和有轨电车车辆项目、轻轨工程项目擦亮了中国名片,我国城轨交通在“一带一路”倡议带动下,正比肩高铁,共同开创国际市场新局面。

体系化保障 安全服务双提升

西安地铁司机苟林一天内“手指口呼”动作1400多次,操作各种开关按钮900多次;早晚高峰时,北京地铁车站广播员小林要把一句话重复1800多次……

日夜轮转,城市轨道交通系统却从未停止运转。每天,当大批的人流涌进地铁、轻轨时,正是这些平凡的城市轨道交通从业人员在为每一个乘客的安全、快速抵达保驾护航。

没有什么比生命安全更重要。截至目前,我国城市轨道交通从未发生较大及其以上运营安全事故,运营安全形势稳定可控。列车正点率均在99%以上,服务可靠度普遍高于欧美国家100万车公里每件,其中,北京、武汉、南昌、南宁、无锡等城市超过1000万车公里每件,位居世界前列。

在确保安全的同时,中国城市轨道交通不断换挡提速,群众出行从“公里时代”迈入“分秒时代”。2020年,上海、广州、北京、杭州、成都5个城市的12条线路最小行车间隔已缩短至2分钟以内,其中行车间隔最短的是上海地铁,达到110秒。

城市轨道交通涉及车辆、线路、车站、信号、通信、环控、综合监控、自动售检票等几十个系统。庞杂系统中的每一个子系统环环相扣,任何一个环节的失效都会引起整个系统的故障乃至事故。

为了确保城市轨道交通安全、有序、高效运转,一个更加全面、规范的管理制度体系呼之欲出。2018年3月,国务院办公厅印发了《关于保障城市轨道交通安全运行的意见》,围绕构建综合治理体系、有序统筹规划建设运营、加强运营安全管理等方面,对城市轨道交通安全运行进行了顶层设计。

紧随其后,交通运输部出台了《城市轨道交通运营管理规定》,并先后发布了9个规范性文件和4个配套规范,涵盖风险分级管理和隐患排查治理、设施设备运行管理、行车组织、客运组织与服务等方面,基本建立起城市轨道交通运营管理制度体系,推动行业治理能力和治理水平不断迈上新台阶。

各地城市轨道交通发展历史、外部环境、内部机制等不尽相同。因地制宜,建立完善地方性制度规范成为提升各个城市轨道交通行业管理水平的必要举措。

“十三五”期间,北京、石家庄、沈阳等15个城市出台了城市轨道交通地方性法规和政府规章;苏州、无锡、宁波等29个城市出台了地方性法规;天津、哈尔滨、济南等27个城市出台了政府规章。

标准化的科学管理手段不仅保障了城市轨道交通的正常运转,也带来了行业服务能力的显著提升。

全线网扫码进站、刷脸乘车开辟行业先河,郑州地铁在全国率先实现“自发码、全通道、双兼容”开通手机二维码扫码过闸,非现金支付比例高达90%以上;武汉地铁启动“微笑服务”品牌创建,电话预约服务、末班车守候、高校导乘图、97座地铁自助图书馆等处处体现着武汉地铁人的用心付出……

乘风破浪正当时。加快建设交通强国的号角已吹响,“十四五”规划发展已开局,中国城市轨道交通必将为人民美好出行、支撑美丽宜居城市建设展现更大担当、贡献更大力量。