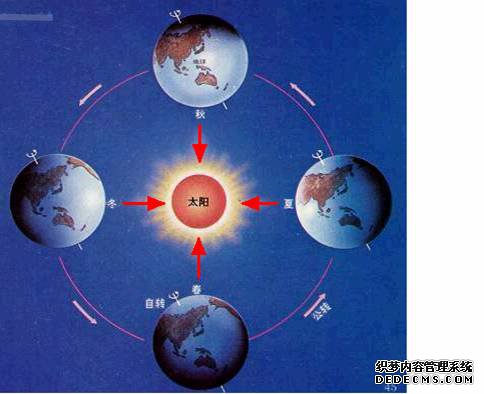

地球 的公转与自转1543年著名波兰天文学家哥白尼在《天体运行论》一书中首先完整地提出了

地球 自转、公转的概念。

地球 公转的轨道面(黄道面)与

地球 赤道面的交角为23°27,称为黄赤交角。

地球 自转产生了

地球 上的昼夜变化,

地球 公转及黄赤交角的存在造成了四季。

在科学技术高速发展的今天,人类对自己居住的

地球 面貌已愈来愈清楚明白。

地球 不是一个固体球,而是由多层同心球层组成的一个非常活跃的行星。因

地球 的公转和倾斜自转,与天体引力的存在,又引发了各层同心球层的自身运动,其中有水圈、大气圈、液体外核、固体外壳的潮汐运动。

地球 的倾斜自转使液体外核的潮汐方向倾斜,又导致其“以上的层圈差速产生产倾斜(地幔弦动)”,地幔弦动的结果是;地幔和地壳的两极在倾斜差速中两极换位以至板块线速度改变,也是造成地震频繁的主要原因。

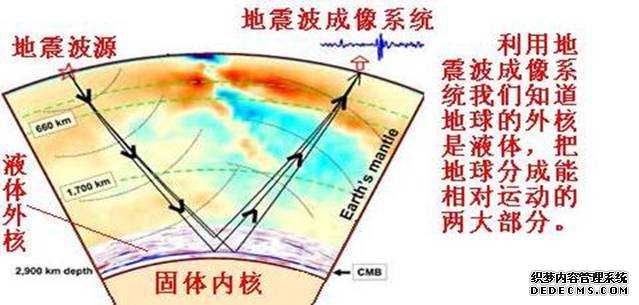

根据地震波成像系统提供的资料表明。

地球 的液体外核把

地球 分成能相对运动的两大部分。即;质量大体积小的内核部分和质量小而体积大的地幔、地壳部分。高温、高压的液体外核呈离子状态,是

地球 磁场的成因。

液体外核的潮汐使

地球 的两大部分能相对运动。这种运动与车胎没气行驶雷同。我们都骑过自行车。在没气时继续骑行我们发现钢圈对外胎产生碾压作用。液体外核的潮汐与其及其相似。使漂浮其上的地幔、地壳向西运动。

其实地壳的向西绕轴旋转运动,早在公元前二世纪,希腊天文学家喜帕恰斯和公元四世纪,中国晋代天文学家虞喜所发现。只是受当时

地球 固定论的影响,只能把地壳的向西绕轴旋转的运动,误认为是地轴运动,错误的解释成“岁差”。